Дихромат калия

| Дихромат калия | |

|---|---|

| |

| |

| Общие | |

| Систематическое наименование |

Дихромат калия |

| Традиционные названия | Бихромат калия, двухромовокислый калий, хромпик |

| Хим. формула | K2Cr2O7 |

| Физические свойства | |

| Состояние | оранжевые кристаллы |

| Молярная масса | 294,19 г/моль |

| Плотность | 2,676 г/см³ |

| Термические свойства | |

| Температура | |

| • плавления | 396 °C |

| • разложения | 500 °C |

| Энтальпия | |

| • образования | −2033 кДж/моль |

| Химические свойства | |

| Растворимость | |

| • в воде | 4,9 г/100 мл |

| Структура | |

| Координационная геометрия | Тетраэдральная |

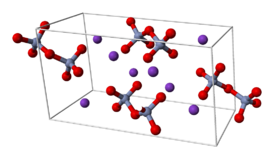

| Кристаллическая структура | Триклинная |

| Классификация | |

| Рег. номер CAS | 7778-50-9 |

| RTECS | HX7680000 |

| Безопасность | |

| Предельная концентрация | 0,01 мг/м³ |

| ЛД50 | 25 мг/кг (крысы, орально) |

| Токсичность | высокотоксичен, канцероген, мутаген, аллерген, сильный окислитель |

| Пиктограммы СГС |

|

| NFPA 704 | |

| Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное. | |

Дихрома́т ка́лия (двухромовокислый калий, бихромат калия, техн. хро́мпик) — неорганическое соединение, калиевая соль дихромовой кислоты с химической формулой K2Cr2O7, имеет вид оранжевых кристаллов. Обладает сильными окислительными свойствами, в связи с чем широко применяется в химии, фотографии, пиротехнике и различных областях промышленности. Высокотоксичен и канцерогенен.

Иногда хромпиком также называют дихромат натрия (Na2Cr2O7).

Физические и химические свойства

Оранжевые кристаллы с температурой плавления 396 °C. Разлагается при нагреве выше 500 °C. Растворим в воде (г / 100 г): 4,6 (0 °C), 15,1 (25 °C), 37,7 (50 °C), незначительно растворим в этаноле. Сильный окислитель[1].

В кислой среде восстанавливается до солей хрома (III)[1]. Например, он окисляет галогенид-ионы галогенводородных кислот до свободных галогенов:

- [math]\displaystyle{ \mathsf{K_2Cr_2O_7 + 14HCl \rightarrow 2CrCl_3 + 3Cl_2\uparrow + 2KCl + 7H_2O} }[/math]

Также в кислой среде при pH 3,0—3,5 обладает способностью окислять металлическое серебро[2]:

- [math]\displaystyle{ \mathsf{6Ag + Cr_2O_7^{2-} +14H^+ + 6e^- \rightarrow 6Ag^+ + 2Cr^{3+} + 7H_2O} }[/math]

Кристаллический дихромат калия при нагревании с серой и углеродом восстанавливается до оксида хрома (III)[1]:

- [math]\displaystyle{ \mathsf{K_2Cr_2O_7 + S \rightarrow Cr_2O_3 + K_2SO_4} }[/math]

- [math]\displaystyle{ \mathsf{2K_2Cr_2O_7 + 3C \rightarrow 2Cr_2O_3 + 2K_2CO_3 + CO_2\uparrow} }[/math]

Дихромат калия — исходное вещество для получения хромокалиевых квасцов. Их тёмно-фиолетовые кристаллы образуются в результате восстановления сернистым газом или этиловым спиртом раствора бихромата, подкисленного серной кислотой:

- [math]\displaystyle{ \mathsf{K_2Cr_2O_7 + 3SO_2 + H_2SO_4 + 23H_2O \rightarrow 2KCr(SO_4)_2*12H_2O\downarrow} }[/math]

- [math]\displaystyle{ \mathsf{K_2Cr_2O_7 + 3C_2H_5OH + 4H_2SO_4 + 17H_2O \rightarrow 2KCr(SO_4)_2*12H_2O\downarrow + 3CH_3COH} }[/math]

Водные растворы дихромата калия обладают дубящими свойствами, в частности, задубливают желатину[2].

Получение

Действие хлорида калия на дихромат натрия:

- [math]\displaystyle{ \mathsf{2KCl + Na_2Cr_2O_7 \rightarrow K_2Cr_2O_7 + 2NaCl} }[/math]

Подкисление раствора хромата калия:

- [math]\displaystyle{ \mathsf{2K_2CrO_4 + H_2SO_4 \rightarrow K_2Cr_2O_7 + K_2SO_4 + H_2O} }[/math]

Применение

Применяется при производстве красителей, при дублении кож и овчин, как окислитель в спичечной промышленности, пиротехнике, фотографии, живописи. Хромпик калиевый добавляют в охлаждающую жидкость для предохранения двигателя от коррозии и накипеобразования[3]. Раствор хромпика в серной кислоте (т. н. хромовую смесь) применяют для мытья стеклянной посуды в лабораториях. В лабораторной практике используется в качестве окислителя, в том числе в аналитической химии (хроматометрия).

В чёрно-белой фотографии применяется в качестве отбеливателя для удаления металлического серебра из эмульсии. Не применяется в цветной фотографии, так как для отбеливания требует кислой среды, а при pH ⩽ 4 красители, образовавшиеся в эмульсии при цветном проявлении, обесцвечиваются. Вместо этого в цветной фотографии для отбеливания используются составы на основе гексацианоферрата(III) калия и железной соли трилона Б[2].

Безопасность

Высокотоксичен[1], канцерогенен, аллерген, брызги его раствора разрушают кожные покровы, дыхательные пути и хрящевые ткани. Среди соединений шестивалентного хрома наиболее токсичен. ПДК составляет 0,01 мг/м³ (в пересчёте на CrO3)[1]. При работе с дихроматом калия необходимо применять защиту органов дыхания и кожи.

Примечания

- ↑ Перейти обратно: 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Степин, 1990.

- ↑ Перейти обратно: 2,0 2,1 2,2 Редько, 2006, с. 886.

- ↑ Двигатель у2д6 технические характеристики. avtika.ru. Дата обращения: 7 августа 2022.

Литература

- Егоров А.С. Химия: современный курс для подготовки к ЕГЭ. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. — 699 с. — ISBN 978-5-222-21137-3.

- Шаблон:Source

- Редько А. В. Химия фотографических процессов. — СПб. : НПО "Профессионал", 2006. — С. 837—954. — 1464 с. — (Новый справочник химика и технолога / ред. Москвин А. В. ; вып. Общие сведения. Строение вещества. Физические свойства важнейших веществ. Ароматические соединения. Химия фотографических процессов. Номенклатура органических соединений. Техника лабораторных работ. Основы технологии.). — ISBN 978-5-91259-013-9.

- Рипан Р., Четяну И. Неорганическая химия. Химия металлов. — М.: Мир, 1972. — Т. 2. — 871 с.

- Справочник химика / Редкол.: Никольский Б.П. и др.. — 2-е изд., испр. — М.—Л.: Химия, 1966. — Т. 1. — 1072 с.

- Справочник химика / Редкол.: Никольский Б.П. и др.. — 3-е изд., испр. — Л.: Химия, 1971. — Т. 2. — 1168 с.

- Степин Б. Д. Калия дихромат : статья // Химическая энциклопедия / Редкол.: Кнунянц И. Л. и др.. — М. : Советская энциклопедия, 1990. — Т. 2: Даффа—Меди. — С. 287—288. — 671 с. — ISBN 5-85270-035-5.

- Неорганическая химия / под ред. Ю.Д. Третьякова. — М.: Академия, 2007. — Т. 3. — 352 с.