Градостроительство

Градостроительство — теория и практика планировки и застройки городов[1][2][3].

Градостроительство также определяется как область архитектуры и строительства, комплексно решающая функционально-практические (экономические, демографические, строительно-технические, санитарно-гигиенические) и эстетические (архитектурно-художественные) задачи[4][3].

Градостроительство формирует материально-пространственную среду жилой застройки, города, села, пространственно организует ландшафт обширных систем расселения[5].

Новые проблемы планирования городской среды привнесла среда цифровая и, в особенности, беспрецедентная скорость её развития[6]. Качественный скачок скорости развития и как следствие многократные социотехнологические трансформации за время одной человеческой жизни крайне затрудняют планирование развития городской инфраструктуры не только в долгосрочной, но уже в среднесрочной и даже ближайшей перспективе[7].

Объекты градостроительного проектирования и исследования

Объектами градостроительного проектирования и исследования являются развивающиеся градостроительные системы разного масштаба и функционального содержания, пространственная организация которых направлена на создание среды общественных процессов[5].

Градостроительная система — совокупность пространственно организованных и взаимосвязанных материальных элементов — технически освоенных территорий, зданий и сооружений, дорог и инженерных коммуникаций, совместно с природными компонентами формирующих среду общественной жизнедеятельности на разных территориальных уровнях.

Элемент градостроительной системы — часть такой системы, рассматриваемая как единая, неделимая составляющая. Существуют два подхода к выделению элементов градостроительной системы:

- 1. По характеру расположенных на территории физических объектов:

- — зона — территориальный элемент градостроительной системы, характеризуемый размещением на нём однотипных градостроительных или природных компонентов. По функциональному признаку выделяются жилые (селитебные) и производственные зоны. По видам хозяйственного использования — сельского, лесного хозяйства и массового отдыха населения. Выделяются также зоны исторически сложившейся и новой застройки, зоны высокой и низкой плотности населения и др.;

- — район — относительно целостная и автономная единица;

- — комплекс — территориальная целостность и высокая степень функциональной или композиционной целостности;

- 2. По назначению элемента в структуре градостроительной системы:

- — центр (узел) — функциональный или композиционный фокус градостроительной системы. Одновременно — точка концентрации какого-либо признака;

- — ось — линейная концентрация, а также функциональные (дорога) и композиционные (река);

- — ядро — участок территории с высокой концентрацией признака системы в целом. Ядру системы противостоит периферия;

- — сеть — группа объектов точечного или линейного характера, упорядоченно размещённая на рассматриваемой территории (сеть учреждений культурно-бытового обслуживания, транспортная сеть).

Теория градостроительства

Теория градостроительства изучает планировочную организацию систем расселения и населённых мест, особенности их формирования, функционирования и развития во взаимосвязи с социально-экономическими и природными условиями. В теории градостроительства исследуются закономерности формирования и функционирования градостроительных образований, разрабатываются принципы и критерии принятия проектных решений[5]. Мировоззренческой основой различных теоретических концепций искусства планировки и градостроения является исторически изменчивая философия урбанизма.

История градостроительства

Градостроительство родилось в недрах архитектуры, многие до сих пор считают его просто разделом архитектуры[8]. С ростом и усложнением структуры городов появилась специальная дисциплина — градостроительство, которая охватывает комплекс общественно-экономических, строительно-технических, архитектурно-художественных, санитарно-гигиенических проблем. По этой же причине трудно дать правильную оценку архитектурному сооружению, не зная градостроительства.

На протяжении всей своей истории в градостроительстве боролись два начала: объективные условия и воля градостроителя. Как пример можно привести Москву, основа которой образовалась исторически, и Санкт-Петербург, спланированный по воле архитектора[8].

Упорядочению планировки и застройки городов служат регулярная планировка (прямоугольная, радиально-кольцевая, веерная и др.), учёт местных условий, строительство архитектурных ансамблей, ландшафтная архитектура и т. д.

Градостроительство Древнего мира

История отечественного градостроительства на землях современной России условно начинается с палеолитических Костёнок (на Дону, южнее Воронежа), где 40 — 25 тысяч лет назад была заселена площадь более 90 га. На этой площади отмечено более 60 мест разновременных палеолитических жилищ и хозяйственных комплексов. Выявлены разнообразные типы жилищ, включая площадь примерно 34 на 7 метров (с десятком очагов по оси). Феномен Костёнок ныне активно изучается с привлечением американских специалистов. Аналогов Костёнкам вплоть до античного времени в России пока не выявлено.

Древнейшие слои Иерихона и Чатал-Хююка относятся к 7 — 6 тыс. до н. э., являют элементы относительно стихийной городской планировки. Город Дербент по археологическим данным отметил 5000-летие, но широкого признания эта дата в истории российского градостроительства не получила. Аркаим и близкие ему поселения-укрепления (площадью до нескольких гектаров) складываются с 3 — 2 тыс. до н. э.

Отсюда начинается более известная история отечественного градостроительства, ещё до нашей эры представленная такими городами как Гелон, Танаис, Фанагория, Синдская Гавань, Гермонасса и т. д. По данным Птолемея (их отразили средневековые карты), в округе Приазовья и на землях нынешней России (исключая Украину и бывшие советские республики) оказывалось не менее двадцати городов.

Заметные опыты упорядочения городов и поселений относятся к сер. III — нач. II тыс. до н. э. В Древнем Египте и Древней Месопотамии применялась разбивка города на геометрически правильные кварталы. Протогорода трипольской культуры (Майданец, Доброводы, Тальянка и т. п.) начинают свою историю с 5 — 4 тыс. до н. э. Российский Аркаим и близкие ему поселения-укрепления складываются с 3 — 2 тыс. до н. э.

Градостроительство классической античности и периода эллинизма

Классической для древнегреческих городов является система с Акрополем в центре, с защищёнными природой храмами и святилищами на возвышенности и стихийно разрастающимся «нижним городом» у подножия, разделённым на кварталы соответственно занятиям ремесленников и торговцев. Другими центрами, помимо акрополя, как это было в древних Афинах, становились ареопаг и агора[9]. Городские стены защищали «нижний город» от врагов, например «длинные стены», соединявшие Афины с морским портом Пиреем и Фалероном. Стены часто имели особые дипилонские ворота с «секретом» для нападающего противника.

В период эллинизма, в связи с интенсивным ростом торговых городов, предпринимались попытки рациональной и регулярной планировки. Известны имена Дейнократа, архитектора Александра Македонского, разработавшего план города Александрии Египетской, и Гипподама Милетского, автора знаменитой «гипподамовой системы», предполагающей способ планировки с пересекающимися под прямым углом улицами, образующими прямоугольные кварталы и площади, кратные размерам квартала. Примерами рациональной планировки крупных малоазийских городов периода эллинизма являются Пергам, Приена, Родос, Пальмира и многие другие.

Римляне разработали собственную систему, основанную на планировке военного лагеря или колонии — «квадратуры» палаток легионов по осям двух пересекающихся под прямым углом и ориентированных по странам света магистралей: декуманус (по оси: восток — запад) и кардо (север — юг). Аналогичным образом римляне создавали форумы (общественные площади). Следы такой рациональной планировки сохранили многие западноевропейские города, выросшие из древнеримских военных поселений.

Градостроительство в Средние века

Средневековые города, как правило, имели радиально-кольцевую (реже веерную) планировку. В центре: цитадель, замок, кремль, детинец, бергфрид или донжон. Вокруг рыцарского замка возникал посад, со временем его окружали кольцом оборонительных стен. Новые ремесленно-торговые поселения за пределами городских стен снова окружали кольцом стен, воротами с подъёмным мостом и фланкирующими башнями, сооружали барбакан, форбург, цвингер; в архитектуре славян — захаб. Но внутри планировка оставалась преимущественно хаотичной. Разнообразие градостроительных решений создают природные условия, топография и метафизика места: наличие реки, священной горы, особого рельефа местности, которому придавали символический смысл, например семихолмье Рима, Константинополя, Москвы, Антверпена, Мадрида[10].

Одним из центров средневекового города становился собор и соборная площадь, но фактически средоточием городской жизни была рыночная площадь, иногда ратуша или здание магистрата (совмещения двух центров были редкими). Так образовалась двухцентровая система, типичная для западноевропейских средневековых городов[11].

Градостроительные утопии эпохи Возрождения

Одним из первых известных нам утопических трактатов, посвящённых детальному описанию идеального города, создал итальянский архитектор А. Филарете под названием «Трактат об архитектуре» (ок. 1465). В трактате даётся описание города Сфорцинда (в честь миланского покровителя Филарете, герцога Сфорца). Город на плане Филарете окружён крепостной стеной и имеет форму восьмилучевой звезды. В каждой вершине восьмиугольника высятся сторожевые башни; из центра к ним тянутся проспекты. Город связан с внешним миром через систему каналов. В центре Сфорцинды находится главная площадь с собором. Проект Филарете насыщен астрологическими символами.

Симметричные планы идеальных городов предлагали Л. Б. Альберти в трактате «О городе» (ок. 1450), Леонардо да Винчи, Дж. Вазари, Антонио да Сангалло, Б. Перуцци, В. Скамоцци (1615)[12].

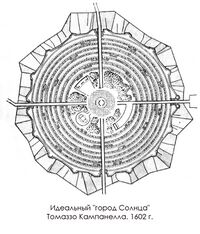

Социально-теологическая утопия, повлиявшая на дальнейшее развитие идеологии урбанизма, изложена в знаменитом сочинении Томмазо Кампанеллы «Город Солнца» (ок. 1602 г.).

Знаменитый проект, связанный с обустройством «Новой улицы» (Le Strade Nuove) — ныне Виа Гарибальди в Генуе на северо-западе Италии, получил наименование Палацци-деи-Ролли (итал. Palazzi dei Rolli — «Дворцы по спискам»). Название объясняется тем, что здания строили на основании общественного выбора из списков «общественного жилья в частных резиденциях» (так называемых «ролли»), установленных Сенатом в 1576 году, для приёма важных гостей, находившихся в Генуе с государственным визитом. Это первый в европейской истории проект централизованной городской застройки, осуществлявшейся в соответствии с заранее утверждённым планом, разработанным в 1550—1551 годах архитектором Галеаццо Алесси). Более сорока дворцов стеснены на довольно узком участке земли, вдоль прямой, но круто поднимающейся вверх улицы. Здания, образовавшие проспект, в 2006 году были выбраны в качестве объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Палацци-деи-Ролли, как пример новаторского градостроительного решения, вызывали неподдельный интерес посещавших Геную иностранцев, не исключая и Рубенса, который включил их в свою книгу Palazzi di Genova. Опыт возведения этого аристократического квартала использовался при задуманной Генрихом IV и его министром Сюлли перепланировке Парижа (см. площадь Вогезов).

Градостроительство Нового времени

В эпоху «большого стиля» французского короля Людовика XIV Генеральный план Парижа с 1676 года разрабатывал архитектор Франсуа Блондель. План предусматривал создание крупных архитектурных ансамблей и перспектив. В 1748 году французский архитектор Пьер Патт выполнил план центральной части Парижа с изображением существующих и планируемых городских площадей. Он послужил основой идеи создания в центре города ансамбля будущей Площади Согласия.

Оригинальную теорию и методику модульной системы проектирования, в том числе планировки жилых кварталов крупных городов, предложил в начале XIX века французский архитектор Жан-Николя-Луи Дюран.

Начало традиции регулярного градостроительства в России можно отнести к концу XVI века, однако переломным моментом стала эпоха Петра I, начало XVIII века. В это время на новом месте началось строительство новой столицы государства — Санкт-Петербурга, по утверждённым планам строились города–крепости (Крепость Святого Креста, Елизаветград, Кронштадт), города-заводы на Урале. Второй этап развития регулярного градостроительства в России XVIII века связан с работой Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы, которая, начиная с 1763 года, стала заниматься стандартизацией застройки городов по всей стране[13].

Бурный рост городов в середине XIX века стимулировал поиск новых градостроительных решений. По поручению Наполеона I в 1806 году были сделаны первые шаги по реконструкции центра Парижа, в частности была проложена осевая улица Риволи. Значительных успехов с огромными трудностями по сносу старых кварталов и переустройству хаотической застройки достиг префект Парижа барон Ж. Э. Осман. Градостроительные работы, начатые под его руководством в 1853 году, получили название «Османизация Парижа».

В начале XIX века осуществлялась планомерная застройка центральных площадей Санкт-Петербурга по проектам выдающегося итальянского архитектора Карло Росси. С формированием в центре города Карлом Росси параллельно течению Невы ансамбля «трёх площадей» — Дворцовой, Адмиралтейской и Сенатской, слившихся в одну, более километра длиной, — возникла впечатляющая искусственная перспектива. Она создала новый жанр в искусстве — «архитектуру дальних перспектив». Ни в одной из европейских столиц из-за их древности и напластований хаотической застройки такое не было возможно.

Крупнейшим теоретиком градостроительства в конце XIX века был австрийский архитектор К. Зитте, обобщивший европейский опыт в книге «Художественные основы градостроительства», переведённой на шесть языков мира[14]. Полную историю основных этапов развития градостроительного искусства в крупнейших странах Европы изложил бывший в центре событий того времени швейцарский архитектор З. Гидион в книге «Пространство, Время и Архитектура: Становление новой традиции» (Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition, 1941)[15].

Выдающимся градостроителем был немецкий архитектор Мартин Вагнер, разработавший и частично осуществивший в 1920-х годах реконструкцию площадей и районов старого Берлина.

Градостроительство XX века

В 1898 году Эбенизер Говард опубликовал книгу «Города-сады будущего». В качестве альтернативы перенаселенным, шумным, грязным большим городам он предложил небольшие города, сочетающие лучшие свойства города и деревни. В самом центре такого города находится парк, его окружает жилая зона, состоящая из малоэтажной застройки с приусадебными участками. Говард предположил что такие города-сады привлекут теснящихся в больших городах людей, которые смогут создать самодостаточные и самоокупающиеся сообщества. Говарду удалось организовать ассоциацию по строительству городов-садов. В первом десятилетии XX века эта ассоциация построила в Англии два «города-сада» — Лечворт и Велвин. Принципы «города-сада» затем использовались при проектировании десятков городов, в том числе Тель-Авива, Канберры, Зеленограда. Однако не все такие проекты оказались успешными, часто они превращались в «спальные пригороды», жители которых работали в близлежащих больших городах.

Еще одной попыткой рассредоточить большие города была концепция «линейного города». Такой город должен был тянуться в виде параллельных полос промышленных и жилых зданий, разделенных зеленой зоной, вдоль железной дороги и автомагистрали. Артуро Сориа-и-Мата[исп.] применил этот принцип при строительстве одного из районов Мадрида ещё в конце XIX века. Однако растянутые коммуникации и рассредоточенная инфраструктура создавали много неудобств, кроме того, для больниц, университетов и других учреждений, занимающих большие площади, в линейном городе нет места[16].

Архитектор XX века Ле Корбюзье внёс свой вклад в градостроительное искусство, предложив смелый план перестройки центра французской столицы. Макет «Современного города на 3 млн жителей», в котором предлагалось новое решение пространства города будущего, созданный в 1922 году, позднее был преобразован в «План Вуазен» (название от фамилии владельца фирмы аэропланов Габриэля Вуазена, поддержавшей проект Ле Корбюзье; 1925). План предусматривал подлинно дизайнерский подход к решению наболевших проблем: сноса старых зданий в центре города и строительства нового делового центра Парижа; для этого предлагалось расчистить 240 гектаров старой городской застройки.

Восемнадцать одинаковых небоскребов высотой 200 метров (50 этажей) должны были стоять свободно, на расстоянии друг от друга. Высотные здания дополняли горизонтальные постройки сферы обслуживания у их подножия. Застраиваемая площадь составляла при этом всего 5 %, а остальные 95 % территории отводились под магистрали, парки и пешеходные зоны. План-макет впервые был представлен в павильоне «Эспри Нуво» («Новый дух»), построенном Ле Корбюзье для Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств («L’Exposition Internationale Des Arts Décoratifs et Industriels Modernes») в Париже 1925 года. «План Вуазен» стал своего рода сенсацией, но не был реализован.

В этом и других подобных проектах — планы реконструкции Буэнос-Айреса (1930), Антверпена (1932), Рио-де-Жанейро (1936), «План Обюс» для Алжира (1931) — Ле Корбюзье развивал новаторские градостроительные концепции. Суть состояла в том, чтобы посредством планировочных методов обеспечить комфортное проживание в крупных городах, создать в них зеленые зоны (концепция «зеленого города»), современную сеть транспортных магистралей — и всё это при значительном увеличении высоты зданий и плотности населения. В этих проектах Корбюзье и его помощники проявили нетрадиционные подходы и приемы ландшафтного дизайн-проектирования.

Развитие автотранспорта, интенсивная урбанизация и, как следствие, возникновение городских агломераций, загрязнение городской среды вызвали поиски новых принципов градостроительства (зонирование городских территорий, районная планировка, системы городских дорог, типы города-сада, города-спутника, современных жилых районов и микрорайонов).

При участии Ле Корбюзье была составлена Афинская хартия (фр. Charte d'Athènes) — градостроительный манифест, принятый конгрессом CIAM в Афинах в 1933 году. Текст документа, полностью опубликованный в 1943 году, основывался на результатах ранее проведенного изучения опыта планировки и застройки 33 крупнейших городов мира. Итогом стал кардинальный пересмотр принципов и целей градостроительства в исторически изменившихся условиях функционирования мегаполисов.

Хартия преследовала цель создания идеальной архитектуры и градостроительных систем, одинаково применимых в Европе и Америке, Африке и Азии. Согласно этому документу наиболее ценные архитектурные произведения прошлого должны быть сохранены, но только в том случае если они являются актуальными памятниками культуры и представляют общественный интерес, а также, если их консервация не влечёт за собой нездоровых условий для жизни людей. При неудачном расположении ценного архитектурного сооружения возможен перенос участков дорог или даже городского центра. Снос трущоб, расположенных рядом с историческими памятниками, даст возможность создания зелёных зон. Использование в новых постройках «исторических стилей» под предлогом сохранения национальных традиций или эстетических требований, следует считать неприемлемым. Необходимо отказаться от замкнутой квартальной застройки с дворами-колодцами и перейти к свободным планам при преимущественно меридиональном размещении зданий для наилучшего освещения и циркуляции воздуха.

В 1960-е годы как ответ на субурбанизацию в США, где автомобиль стал самым удобным, а порой и единственным возможным средством передвижения, появились идеи «города для людей». Кевин Линч[англ.] в 1960 году издал книгу «Образ города», в которой указал, что важным свойством города является его способность создавать легко читаемый устойчивый образ среды, выделять распознаваемые элементы, легко связываемые в целое. Журналистка Джейн Джекобс в своей книге «Смерть и жизнь больших американских городов», вышедшей в 1961 году, писала о том, что город следует реконструировать «снизу», и выдвинула идею «смешанного использования». В 1960-е годы также начал свою профессиональную деятельность датский архитектор Ян Гейл, который выступал за приоритет пешехода перед автомобилем в городе. Начав с экспериментального временного перекрытия одной из центральных улиц Копенгагена в 1962-м году, Гейл с тех пор добился значительного увеличения пешеходных зон в центре этого города.

Подход этих теоретиков градостроительства был назван «новым урбанизмом». Он предполагает транзитно-ориентированное проектирование, предполагающее ведущую роль общественного транспорта в городе, смешение жилой, торговой, культурной, развлекательной, рекреационной и других функций в районах, кварталах и зданиях, «разумный рост» городов (то есть препятствование бесконтрольному расползанию города)[17].

Градостроительство в СССР

Основы градостроительной школы советского периода закладывались молодыми архитекторами 1920-х годов в московском ВХУТЕМАСе и далее в 1930-х годах в Государственном институте по проектированию городов (Гипрогор). Пионером развития градостроительства в СССР был И. И. Леонидов. В 1931 году он уехал в сибирский город Игарку. После возвращения разрабатывал проект реконструкции Москвы. В 1932—1933 годах возглавлял одну из мастерских Моспроекта.

Иван Леонидов — автор уникального в мировой практике проекта «Город Солнца»[18]. В этой работе архитектор опирался на труд Томмазо Кампанеллы. «Творческое кредо И. Леонидова, видимо, связано с каким-то особым жанром, который можно было бы назвать архитектурным мифотворчеством. <…> И. Леонидов строил свои произведения в чем-то похоже на то, как воплощал образ „Града небесного“ древний строитель, как строил пространство фрески или иконы древний художник, который принципиально не отделял изображение от предмета, действа и слова; только у И. Леонидова архитектура не могла быть ни антуражем, ни фоном — она была для него самим ликом Вселенной»[19].

Создателями школы научного градостроительства в России были инженеры и архитекторы Г. Д. Дубелир, А. К. Енш, М. Г. Диканский. Генеральный план реконструкции Москвы в 1930-х годах был разработан под руководством В. Н. Семёнова.

В конце 1929 года был дан старт первым конкурсам на проектирование соцгородов — жилых районов, которые строились по комплексному единому плану неподалёку от крупных новых заводов и предназначались для проживания и досуга преимущественно их работников.

Основные задачи градостроительства в СССР:

- создание городов и поселков, имеющих индивидуальный облик;

- решение городских экологических проблем;

- преодоление монотонности типовой застройки;

- сохранение и научно обоснованная реконструкция старых городских центров;

- бережное сохранение и реставрация памятников культуры, их сочетание с современными зданиями.

Градостроительство в современной России

Градостроительная деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ) — деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемой в виде:

- — территориального планирования;

- — градостроительного зонирования;

- — планировки территории и др. деятельности.

В 1990-е—2000-е годы ажиотажный спрос на жильё в крупных городах привел к повышению высотности и плотности застройки. Во всех крупных городах России стали строить 25-ти и более этажные жилые дома. Стала широко распространена так называемая "уплотнительная застройка", которая повышает нагрузку на городскую инфраструктуру и негативно сказывается на эстетике городской среды. Также продолжается экстенсивный рост застроенной городской территории, расползание городов за счет воспроизведения советской микрорайонной застройки. Перспективным направлением является строительство жилой и офисной недвижимости в бывших промышленных зонах[20][21][22].

Современная мировая практика градостроительства

В современных государствах в силу роста населения городов, и, следовательно, объёмов информации, при осуществлении градостроительной деятельности используются компьютерные программы, систематизирующие сведения о городской застройке — ИСОГД. Применяются подходы, синтезирующие городское планирование и архитектуру, — градостроительное проектирование.

См. также

Примечания

- ↑ Горкина, 2002.

- ↑ Некипелова, 2008.

- ↑ Перейти обратно: 3,0 3,1 Шепелев, 2009.

- ↑ Кравец, 2005.

- ↑ Перейти обратно: 5,0 5,1 5,2 Яргина, 1986.

- ↑ Шестакова.

- ↑ human.spbstu.ru.

- ↑ Перейти обратно: 8,0 8,1 Гутнов, Глазычев, 1990.

- ↑ Сидорова Н. А. Афины. — М.: Искусство, 1967. — С. 11—14

- ↑ Власов В. Г.. Семь холмов // Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т. — СПб.: Азбука-Классика. — Т. VIII, 2008. — С. 696

- ↑ Гильдебранд А. К пониманию художественной связи архитектурных ситуаций // Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей. — М. Изд-во МГПИ, 1991. — С. 146—154

- ↑ Бунин А. В., Круглова М. Г. Архитектура городских ансамблей. Ренессанс. — М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1953. — С. 11—24

- ↑ В. И. Лучкова. Лекционный курс: История градостроительства доиндустриального периода. Дата обращения: 6 августа 2022. Архивировано 6 октября 2022 года.

- ↑ Зитте К. Художественные основы градостроительства. М.: Стройиздат, 1993

- ↑ Гидион З. Пространство, время, архитектура. — М.: Стройиздат, 1984

- ↑ «Идеальные города» XIX-XX веков: индустриальная утопия и мечты о городе-саде. Дата обращения: 6 июля 2021. Архивировано 9 июля 2021 года.

- ↑ Концепция Нового урбанизма: предпосылки развития и основные положения. Дата обращения: 6 июля 2021. Архивировано 9 июля 2021 года.

- ↑ Е. А. Бухарова. К проблеме истоков проекта архитектора Ивана Леонидова «Город солнца» // Перспективы Науки. — 2011. — Вып. 9 (24). — С. 93–100. — ISSN 2077-6810.

- ↑ О.И. Явейн. Иван Леонидов: начало ХХ – начало XXI вв. : материалы, воспоминания, исследования / О. Адамов, Ю. Волчок. — М.: АО «Московские учебники и Картолитография», 2002. — С. 182.

- ↑ Удивительные приключения урбанизма в России. Дата обращения: 6 июля 2021. Архивировано 9 июля 2021 года.

- ↑ Эксперты: проблема уплотнительной застройки в России нарастает. Дата обращения: 6 июля 2021. Архивировано 9 июля 2021 года.

- ↑ «Обычно начинают с транспорта». Дата обращения: 6 июля 2021. Архивировано 9 июля 2021 года.

Литература

- Алфёрова Г. В. Организация строительства городов в Русском государстве в XVI—XVII вв. // Вопросы истории. — 1977. — Т. 7. — С. 50—67.

- Каминер Т. Кризис планирования и постфордистский город // Постфордизм: концепции, институты, практики / под ред. М. С. Ильченко, В. С. Мартьянова.. — Москва: Политическая энциклопедия, 2015. — ISBN 978-5-8243-1995-8.

- Михайлова М. Б. Тема акрополя в европейском градостроительстве первой половины XIX века // Архитектурное наследство / Под редакцией Рябушина А. В.. — Вып.40. — Москва: НИИТАГ, 1996. — С. 101—108.

- Михайлова М. Б. Государственная власть и архитектурно-градостроительное творчество на юге России периода классицизма // Архитектура в истории русской культуры / Отв. ред. И. А. Бондаренко. — Вып.4: Власть и творчество. — Москва, 1999. — С. 107—112. — ISBN 5-86700-001-X.

- Михайлова М. Б. Пётр I и новые начала в русском градостроительстве // Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». Материалы и исследования. — Вып. XIII: «Пётр Великий — реформатор России». — Москва, 2001. — С. 109—124.

- Михайлова М. Б. Особенности ампира в градостроительстве Новороссии // Архитектура в истории русской культуры / Под редакцией И. А. Бондаренко. — Вып. 5: Стиль ампир. — Москва: Рохос, 2003. — С. 102—126. — ISBN 5-9519-0016-6.

- Михайлова М. Б. Опыт сравнительного анализа // Западноевропейское градостроительство Нового времени / Отв. ред. И. А. Бондаренко. — Москва: КРАСАНД, 2018. — 464 с. — ISBN 978-5-396-00840-3.

- Осятинский А. И. Строительство городов на Волге / Под ред. д-ра архитектуры проф. В. И. Пилявского. — Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1965. — 191 с.

- Русское градостроительное искусство. Серия из 4 книг:

- Древнерусское градостроительство X—XV веков / под ред. Гуляницкий Н.Ф.. — Москва: Стройиздат, 1993. — 392 с. — (Русское градостроительное искусство). — ISBN ISBN 5-274-01502-6.

- Градостроительство Московского государства XVI—XVII веков / под ред. Гуляницкий Н.Ф.. — Москва: Стройиздат, 1994. — (Русское градостроительное искусство).

- Петербург и другие новые российские города XVIII-- первой половины XIX веков / под ред. Гуляницкий Н.Ф.. — Москва: Стройиздат, 1995. — (Русское градостроительное искусство).

- Москва и сложившиеся русские города XVIII-- первой половины XIX веков / под ред. Гуляницкий Н.Ф.. — Москва: Стройиздат, 1998. — (Русское градостроительное искусство).

- Русское градостроительное искусство. В 8-ми томах. М., 1993—2010.

- Саваренская Т. Ф. Западноевропейское градостроительство XVII-XIX веков: Эстетические и теоретические предпосылки. — Москва: Стройиздат, 1987. — 192 с.

- Яргина З. Н. и др. Основы теории градостроительства: Учеб. для вузов. Спец. «Архитектура» / З. Н. Яргина, Я. В. Косицкий, В. В. Владимиров, А. Э. Гутнов, Е. М. Микулина, В. А. Сосновский. — Москва: Стройиздат, 1986. — 326 с.

- Яргина З. Н., Яргин С. В. Озеленение в центре Москвы: средство снижения транспортной нагрузки. — Архитектура и время, 2012, № 5. — 2012. — С. 22—25.

- А. Гутнов, В. Глазычев. Мир архитектуры. — Москва: Молодая гвардия, 1990. — 351 с. — 200 000 экз. — ISBN 5-235-00487-6.

- Большая российская энциклопедия / под ред. С. Л. Кравец.. — Москва: Большая Росс, 2005. — Т. 7. — С. 22—25. — (эн-цикл).

- Шепелев В. В. Несовершенство понятия «Градостроительная деятельность», закрепленного в Градостроительном кодексе Российской Федерации // Вестник Пермского Университета. — выпуск 1(3). — 2009. — Т. 7.

- Большой энциклопедический словарь / под ред. А. П. Горкина. — Москва: Большая Росс. энцикл, 2002.

- Новая российская энциклопедия / под ред. А. Д. Некипелова. — Москва: ИНФРА-М, 2008. — Т. V(I).

Ссылки

- Города в прошлом и в будущем (Градостроительство).

- В. И. Лучкова. Лекционный курс: История градостроительства доиндустриального периода

- Человеческий масштаб. фильм о задачах и сложностях градостроительства, необходимости учесть человека в нём (на примере Копенгагена, Нью-Йорка, Мельбурна, Дакки и др..

- УДК 711(G)

- Портал о градостроительстве.

- Библиотека по архитектуре и градостроительству.

- International Planning History Society.

- Society for American City and Regional Planning History.

- The International Planning History Society International Conference — 2012 website.

- The International Planning History Society International Conference — 2014 website.

- Regional Science Association International.

- French Institute of Urbanism.

- Шестакова И. Г. Анализ современных тенденций научно-технического прогресса и горизонты планирования.

- Новая темпоральность цифровой цивилизации: будущее уже наступило.