Симеон Верхотурский

| Симеон Верхотурский | |

|---|---|

Икона «Симеон Верхотурский в молении Спасу», 1903 год Икона «Симеон Верхотурский в молении Спасу», 1903 год | |

| Почитается | в Русской православной церкви |

| Прославлен(а) | 1694 |

| В лике | праведных |

| Главная святыня | мощи в Верхотурском Николаевском монастыре |

| День памяти | 12 (25) мая, 10 (23) июня, 12 (25) сентября, 18 (31) декабря, 29 января (11 февраля) |

Симеон Верхотурский (Симеон Меркушинский; 1607—1642, Меркушино, Тобольский разряд) — святой Русской православной церкви, почитается в лике праведных.

Память совершается:

- 18 (31) декабря — день прославления

- 12 (25) сентября — первое перенесение мощей

- 12 (25) мая — второе перенесение мощей

- 29 января (11 февраля) — Собор Екатеринбургских святых

- 10 (23) июня — Собор Сибирских святых

Симеон Верхотурский почитается как небесный покровитель уральской земли[1].

Жизнеописание

Сведения о жизни Симеона очень краткие и известны только из его жития, составленного в конце XVII века на основе рассказов его современников — «Повесть известная и свидетельствованная о проявлении честных мощей и отчасти сказание о чудесах святаго и праведнаго Симеона новаго сибирскаго чудотворца». Составил эту повесть митрополит Тобольский и Сибирский Игнатий, после того как освидетельствовал в 1695 году обретенные мощи праведника.

Согласно житию, Симеон родился около 1607 года в знатной боярской семье в Европейской России, но имена родителей неизвестны. После смерти родителей в Смутное время пришёл на Урал и сначала поселился в Верхотурье. В 1620 году перебрался в село Меркушино (около 53 км к востоку от Верхотурья). Именно в Меркушине и его окрестностях он провёл бо́льшую часть жизни, скрывая своё происхождение. Главной чертой его христианского подвига было «социальное опрощение»[2].

В селе посещал местную церковь Святого Архангела Михаила. В десяти верстах от Меркушина, на берегу реки Туры Симеон летом уединялся для молитвы, добывая себе пропитание рыбной ловлей; сохранился камень, на котором любил сидеть, ловя рыбу. Зимой он занимался пошивом шуб для крестьян в сёлах Верхотурского уезда. Обыкновенно деревенские портные шили одежду не у себя дома, как в городах, а в домах своих заказчиков, куда они являлись по приглашению. Симеон шил в основном «шубы с нашивками», занимался работою на бедных людей, с которых по большей части отказывался брать плату за свои труды. Он считал вполне достаточным для себя вознаграждением кров и пищу, которыми пользовался у хозяев во время работы. Отличался нестяжанием и, чтобы не получать платы, оставлял одежду недошитой и уходил из села. Проповедовал покорность и ещё при жизни заслужил подвижничеством и честностью славу праведного. Праведный Симеон явил собою новый тип святости — «опрощения». Вёл проповедь христианства среди вогулов.

Симеон скончался между 1642 и 1659 годами[3], в рукописных святцах указывают, что скончался в лето 7150 (с сентября 1641 по август 1642 года) в Меркушине (ныне село входит в Верхотурский городской округ Свердловской области), был похоронен на кладбище при Михаило-Архангельской церкви Меркушина.

Обретение мощей

В 1692 году гроб Симеона поднялся из могилы, так что в нём стали видны его останки. Местные жители расценили это как признак святости умершего, но его имя вспомнить не смогли. После этого появились сообщения о чудесных исцелениях, связанных с Симеоном (в основном исцеление кожных заболеваний с помощью земли из могилы святого). В 1693 году в Меркушино сибирским архиереем был направлен клирик Матфей для изучения сообщений о чудесах. Он сделал сообщение митрополиту и дал указание построить над могилой небольшой голбец.

18 (28) декабря 1694 года по указанию митрополита Сибирского и Тобольского Игнатия игуменом Далматовского монастыря Исааком с прочими клириками было совершено освидетельствование мощей и опрос о имевших место исцелениях. На следующий день в Меркушино прибыл сам митрополит, но, выслушав донесение Исаака, что «в гробе нашли совершенно целое тело, исключая истлевших пальцев у одной руки и платья, и что при свидетельствовании они ощутили от тела благовонный запах», отнёсся к данному факту скептически[4]. Житие сообщает, что после этого у митрополита заболел глаз и он, решив, что это кара за его сомнение, сам освидетельствовал мощи. В гробе, поднятом из могилы, были найдены костные останки, плотно покрытые плотью, и истлевшая одежда. Игнатий объявил их нетленными и спросил у собравшегося народа, об имени и житии. Семидесятилетний старец Афанасий и сказал о праведнике следующее: «Житие его было доброе, и муж добродетельный, из российских городов отечество его, и дворянской породы, пришельцем странствовал в Верхотурском уезде; ремесло же его было шитье портное и шубы с нашивками хамьянными, или ирхами; притом послушлив и услужлив, и к Богу прилежен, и в церковь на молитву и службу Божию в обыкновенное время ходил, болен же был чревом, а имени его сказать не упомню…». Отъехав верст на семь от Меркушино, владыка заснул и увидел такой сон: стоит пред ним множество народа, и все рассуждают об имени святого праведника. «Симеоном зовут его! Симеоном зови его!» Игнатий остановился в Николаевском монастыре и тут рассказал свой сон архимандритам Сергию и Александру и игумену Исааку. Выслушав рассказ иерарха, настоятели пришли к тому заключению, что видение сие есть Божие откровение. С их взглядом согласился и сам владыка и повелел именовать новоявленного угодника Божия Симеоном.

30 декабря 1694 года (9 января 1695 года) Игнатий вновь посетил Меркушино, вторично освидетельствовал мощи, перенёс их в церковь и покрыл гроб шёлковой пеленой, а также дал указание собрать сведения о жизни святого. На их основе было составлено житие и акафист праведного Симеона.

Почитание

Верхотурский воевода Алексей Иванович Калетин и таможенный голова Петр Худяков от лица верхотурских граждан просили у митрополита Филофея разрешения перенести мощи праведного Симеона из Меркушина в Верхотурье. Перенесение было назначено на 8 (19) сентября 1704 года, но была ненастная погода и перенесение мощей отложили. По решению архимандрита Израиля мощи праведного переложили в новый гроб из кедрового дерева в форме большого ящика с выдвижною крышкой. Снаружи рака была украшена резьбой, а внутри обложена кожей и лебяжьим пухом. Старый гроб оставили в Меркушине, и он сгорел вместе с Михаило-Архангельской церковью 17 (28) января 1777 года. Почитали и место погребения Симеона в Меркушине, из которого забил родник. Над ним была деревянная часовня, которую в 1808 году верхотурский житель Феодор Курбатов с разрешения митрополита Иустина перестроил в каменную.

12 (23) сентября 1704 года мощи Симеона из Меркушина были перенесены в Николаевский монастырь города Верхотурье, где их поместили в монастырской церкви Покрова Пресвятой Богородицы у правого клироса. С перенесением мощей предание связывает чудесную остановку крестного хода по молитве хромого юродивого Космы, желавшего отдохнуть[5]. В 1716 году церковь была уничтожена при пожаре, но рака с мощами не пострадала.

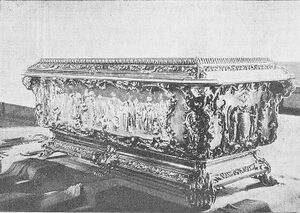

В 1798 году титулярный советник Алексей Турчанинов с супругою Фелицатою заказали на Троицком Соликамском заводе медную раку с крышкою. В некоторых местах она была посеребрена, украшена резьбою и пятью клеймами, в которых вычеканены были различные надписи: даты явления святых мощей и их перенесения, имя императора, в царствование которого совершилось перенесение, а также имя верхотурского градоначальника того времени и имена соорудителей раки. Мощи праведного Симеона в том же самом кедровом гробе, в котором они перенесены были из Меркушина, положили в новую раку и оставили на прежнем месте, на возвышенном, с двумя ступенями, помосте, под аркою, особо устроенной в стене, которая отделяла Николаевский храм от Симеоно-Аннинского придела.

В 1838 году после восстановления храма её установили в приделе Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, который в 1863 году был переименован во имя Симеона Верхотурского. В 1846 году выполнена новая серебренная рака на шести серебряных вызолоченных ножках, работы Фёдора Верховцева[6], за счёт пожертвований купцов из Екатеринбурга и Верхотурья; стоимость раки равнялась 14 573 рублям серебром. На крышке изображён во весь рост Симеон и два ангела, держащие в руках свиток с надписью: «Святый Симеон, Верхотурский чудотворец». На четырёх сторонах раки вычеканены различные изображения: перенесение мощей из Меркушина в Верхотурье; Симеон, молящийся в чаще леса, сети и неводы, закинутые для ловли рыбы; надпись: «Сие честные мощи святаго праведнаго Симеона Верхотурского чудотворца, обретены нетленными, Верхотурскаго уезда, в селе Меркушине, 1682 года»; надпись: «Сие честные мощи угодника Божия Симеона праведного, Верхотурского чудотворца, принесены в обитель верхотурскую в 1704 году, сентября 12 дня, при царе Петре Алексеевиче и настоятеле архимандрите Израиле». Переложение мощей в раку было 12 (24) сентября 1848 года.

В Екатеринбурге в 1886 году было организовано Братство Святого праведного Симеона, Верхотурского чудотворца, имевшее целью духовное просвещение[7]. При нём в 1901 году был образован миссионерский фонд для поддержки обездоленных и лиц, вернувшихся из раскола и сектантства[8].

Мощи святого привлекали в монастырь многочисленных паломников, число которых в начале XX века достигало 60 000 человек в год[9]. В связи с этим в 1913 году в Николаевском монастыре был построен Крестовоздвиженский собор, рассчитанный на 8-10 тысяч человек. Освящение собора и перенос в него мощей уральского праведника состоялось 11 (24) сентября 1913 года, когда отмечалось 300-летие дома Романовых. В этот день в монастырь пришла телеграмма из Ливадии, от царской семьи[10]:

Верхотурье. Николаевский монастырь

Настоятелю о. КсенофонтуОт души приветствуем Вас и братию с высокоторжественным днём освящения нового храма, дорогой нашему сердцу обители и с завтрашним великим праздником. Просим ваших молитв перед ракой Преподобного.

Николай. Анастасия

В 1914 году императорская семья пожертвовала резную серебряную сень для раки с мощами Симеона. Сень была сделана по эскизу «царского места» (молитвенного трона под сенью) царя Иоанна Грозного из Успенского собора Московского Кремля[11]. Её торжественно перенесли из Екатеринбурга в Верхотурье крестным ходом, который продолжался 20 дней. В нём приняли участие несколько тысяч паломников, прошедших пешком более 350 км[9]. 27 мая (9 июня) 1914 года мощи Симеона Верхотурского были торжественно перенесены из Николаевского храма в Крестовоздвиженский собор Николаевского монастыря.

Вскрытие, изъятие и возвращение мощей

После революции 1917 года власть в Верхотурье перешла к большевикам, и 17 августа 1918 года по требованию председателя Чрезвычайной следственной комиссии Сабурова было проведено первое вскрытие мощей праведного Симеона. Примирительная позиция настоятеля Николаевского монастыря архимандрита Ксенофонта позволила избежать выступления верующих, возмущённых кощунством, и вскрытие ограничилось только снятием с мощей покровов[12][13]. В сентябре 1918 года город перешёл под контроль Русской армии Александра Колчака.

В июне 1919 года Белая армия начала отступление из Верхотурья. Архимандрит Ксенофонт принял решение об эвакуации насельников вместе с белогвардейцами. Церковные ценности и реликвии, включая мощи Симеона Верхотурского, были спрятаны в монастыре и в его скиту, с собой монахи забрали только серебряную раку из-под мощей[12]. Сам архимандрит не смог далеко уехать от монастыря, как он позднее писал, «какие-то хулиганы из белых солдат, невзирая на мой чин архимандрита, моих лошадей отобрали, оставив свои клячи, на которых ехать было невозможно». Путь с ракой продолжили семеро монахов во главе с игуменом Аверкием, но на границе Ирбитского уезда, видя, что белогвардейцам нет дела до них, остановились в Красносельском женском монастыре, а в феврале 1920 года вернулись вместе с ракой в Верхотурье, уже находившееся под контролем советских властей.

25 сентября 1920 года в день памяти Симеона Верхотурского в монастыре собралось до 15 тысяч паломников, и в этот день в рамках советской антирелигиозной кампании состоялось вскрытие раки с мощами праведного Симеона. Толпа верующих была взволнована, и её успокоил архимандрит Ксенофонт, который объяснил, что вскрытие мощей не нарушит их святость, и вместе с братией вынес раку из церкви, открыл её и выложил мощи на стол[12]. Через два часа после этого было получено разрешение вернуть мощи на прежнее место, но драгоценную раку изъяли «в пользу голодающих»[14]. 2 июня 1924 года мощи обследовала комиссия областного отдела здравоохранения и, найдя обряд приложения к мощам негигиеничным, опечатала гроб и строго ограничила к нему доступ[14].

30 мая 1929 года мощи изъяли из монастыря и передали в Тагильский музей для антирелигиозной работы[15]. В 1935 году в журнале «Советское краеведение» был опубликован материал о состоянии этой музейной экспозиции:

Слабо оформлен и антирелигиозный аспект в музее. Когда заходишь в комнату, где выставлены остатки костей «нетленного» Симеона Верхотурского, невольно чувствуешь, что вошёл в какую-то молельню. Здесь собрана вся священная утварь, паникадила, громадное Евангелие. Во всей системе этой выставки нет ничего антирелигиозного[16].

После публикации этого материала директор музея Александр Словцов был арестован в октябре 1934 года и скончался через десять лет в Хабаровском исправительно-трудовом лагере[17]. В конце 1935 года мощи передали в Уральский антирелигиозный музей, располагавшийся в Екатеринбурге в Ипатьевском доме. После расформирования фондов музея 7 октября 1946 года мощи Симеона передали в запасники Областного краеведческого музея, где они хранились как «экспонат № 12125»[18]. 29 сентября 1947 года Товия (Остроумов), епископ Свердловский и Челябинский, обратился с письмом к уполномоченному по делам религии по Свердловской области Смирнову с просьбой о возвращении церкви мощей праведного Симеона, которое осталось без ответа[19].

11 апреля 1989 года мощи вернули Русской православной церкви и поместили в свердловском храме Спаса Всемилостивого. 25 сентября 1992 года основную часть перенесли в отреставрированный и вновь освящённый Крестовоздвиженский собор Николаевского монастыря города Верхотурье.

Примечания

- ↑ Екатеринбургская епархия торжественно празднует память небесного покровителя Урала — святого праведного Симеона Верхотурского. Архивировано 22 июля 2015 года.

- ↑ Манькова И. Л., Медведев А. В. Симеон Верхотурский (конец XVI — сер. XVII, с. Меркушино, Верхотурского у.) // Уральская историческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2000.

- ↑ Святой праведный Симеон Верхотурский.. Дата обращения: 7 июля 2022. Архивировано 7 июля 2022 года.

- ↑ Софонов В. Митрополит Сибирский и Тобольский Игнатий (Римский-Корсаков) и Симеон Верхотурский. Архивная копия от 27 июня 2008 на Wayback Machine // Сибирская православная газета. 2002. — март-апрель. № 2 (54).

- ↑ На Урале появился ещё один монастырь, связанный с памятью Симеона Верхотурского Архивировано 11 сентября 2012 года..

- ↑ Баранов, В. С. Летопись Верхотурского Николаевского мужского общежительного монастыря (Екатеринбургской епархии) в связи с историческим сказанием о житии, чудотворениях и св. мощах св. праведного Симеона, Верхотурского чудотворца. — Нижний Новгород: Типо-лит. т-ва И. М. Машистова, 1910. — С. 134—136. — 294 с. Архивная копия от 26 августа 2021 на Wayback Machine

- ↑ Екатеринбургские епархиальные ведомости. — 1886. — № 48. — С. 1090.

- ↑ Екатеринбургские епархиальные ведомости. — 1901. — № 12. — С. 218.

- ↑ Перейти обратно: 9,0 9,1 Паломничество к святому Симеону. Архивная копия от 16 февраля 2020 на Wayback Machine.

- ↑ Православная газета Екатеринбургской епархии. — апрель 2008. — № 16 (481).

- ↑ Ахалашвили Д. Святой праведный Симеон Верхотурский: «маленький» святой «маленьких» людей. Архивировано 7 июля 2022 года.

- ↑ Перейти обратно: 12,0 12,1 12,2 Нечаева М. Ю. Верхотурские монастыри в XX веке. // Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского богословского института: Материалы 1999 г. — М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского богословского института, 1999. — С. 332—349. Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine

- ↑ Новомученики Екатеринбургской епархии. Архивная копия от 10 июня 2013 на Wayback Machine.

- ↑ Перейти обратно: 14,0 14,1 Богданова Е. Груз «специального назначения» (Посмертные мытарства Симеона Верхотурского Праведного). Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine.

- ↑ Краткая история Свято-Николаевского монастыря Архивировано 24 сентября 2015 года..

- ↑ «Сопричастность». Вспоминает Нина Александровна Гончарова, старший научный сотрудник областного краеведческого музея, последняя хранительница мощей святого Симеона Верхотурского. Архивная копия от 5 июня 2013 на Wayback Machine.

- ↑ Тайна нетленного экспоната № 12125. Архивировано 7 июля 2022 года.

- ↑ Экспонат № 12125, или Вернувшийся святой. Ко второму обретению мощей праведного Симеона Верхотурского. Архивная копия от 7 марта 2016 на Wayback Machine. Православие.Ru.

- ↑ Семененко-Басин И. В. Возвращение мощей святых Русской Православной церкви в 1940-х годах. // Страницы: Богословие. Культура. Образование. 2004. — Т. 9. — Вып. 1. — С. 74—88.

Литература

- Житие Святого праведного Симеона Верхотурского. — М.: Изд. книгопродавца И. А. Морозова, 1885. — 36 с.

- Мангилёв П. И. Ещё раз о дате прославления святого праведного Симеона Верхотурского Чудотворца // Современные проблемы теологического образования (культурологический, богословский, педагогический и лингвистический аспекты): Материалы международной первой богословской научно-практической конференции 9−10 декабря 2003 г.: Росс. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2003. — С. 141−145.

- Мангилёв П. И. Житие, прославление и почитание святого праведного Симеона Верхотурского в трудах церковных и светских исследователей // Четыре века православного монашества на Восточном Урале: Материалы церковно-исторической конференции, посвящённой 400-летию Верхотурского Николаевского монастыря, 360-летию Далматовского Успенского монастыря, 300-летию переноса мощей св. праведного Симеона Верхотурского (Екатеринбург — Меркушино, 17—20 сентября 2004 г.). — Екатеринбург, 2004. — С. 162−170.

- Мангилёв П. И. Источники по истории почитания Святого Праведного Симеона Верхотурского // Археография и источниковедение истории России периода феодализма: Тез. докл. научн. конф. студентов и молодых учёных: Урал. гос. ун-т. — Свердловск, 1991. — С. 37—38.

- Мангилёв П. И. К вопросу об акафисте праведному Симеону Верхотурскому (предварительные наблюдения) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. — 2019. — № 4 (28). — С. 15—48 (в соавторстве с Е. А. Полетаевой)

- Мангилёв П. И. К истории текста Жития Симеона Верхотурского // Проблемы истории России. — Екатеринбург, 2001. — Вып. 4: Евразийское пограничье. — С. 293−301.

- Манькова И. Л., Медведев А. В. Симеон Верхотурский (конец XVI — сер. XVII, с. Меркушино, Верхотурского у.) // Уральская историческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2000.

- Сергий (Соколов), еп. Жития Сибирских святых. — Новосибирск: Новониколаевск, 2007. — С. 13—32. — 288 с. — ISBN 5-88013-010-X.