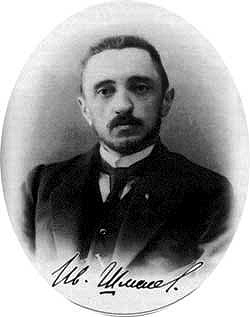

Шмелёв, Иван Сергеевич

| Иван Шмелёв | |

|---|---|

| |

| Дата рождения | 3 октября 1873 |

| Место рождения | Москва, Российская империя |

| Дата смерти | 24 июня 1950 (76 лет) |

| Место смерти | Покровский монастырь, Бюсси-ан-От, Йонна, Франция |

| Род деятельности | прозаик |

Ива́н Серге́евич Шмелёв (21 сентября [3 октября] 1873, Москва — 24 июня 1950, Бюсси-ан-От, Франция) — русский писатель, публицист и православный мыслитель.

Из московского купеческого рода Шмелёвых, представитель консервативно-христианского направления русской словесности. Дважды номинировался на Нобелевскую премию по литературе (1931 и 1932 годы).

Происхождение, семья

Родился 21 сентября (3 октября) 1873 года в Донской слободе Москвы в купеческой семье Сергея Ивановича и Евлампии Гавриловны Шмелёвых. Иван — пятый ребенок в семье. Всего у Шмелёвых было шестеро детей, один сын умер во младенчестве.

Дед Ивана Шмелёва был государственным крестьянином родом из Гуслицкого края Богородского уезда Московской губернии, поселившимся в Замоскворецком районе Москвы после устроенного французами пожара 1812 года. Отец Сергей Иванович принадлежал уже к купеческому сословию, но не занимался торговлей, а держал большую плотничью артель, в которой трудились более 300 работников, и владел банными заведениями, а также брал подряды. Воспитателем (дядькой) своего сына он определил набожного старика, бывшего плотника Михаила Горкина, под влиянием которого у Шмелёва возник интерес к религии. В детстве немалую часть окружения Шмелёва составляли мастеровые, среда которых сильно повлияла на формирование мировоззрения писателя.

Другие дети Шмелёвых тоже отошли от предпринимательства. Дочь Софья окончила Московскую консерваторию, вышла замуж за Никанора Любимова (умер в 1918 году), родила шестерых детей: Екатерину, Марию, Ольгу, Андрея, Никанора, Ивана. Никанор дружил с сыном писателя, Сергеем. Правнук и прапраправнучка Ольги Никаноровны Любимовой живут в Варшаве.

Крестник и внучатый племянник Ивана Шмелёва — Ив Жантийом-Кутырин (1920—2016). Ив Жантийом или Ивистион Андреевич (Шмелёв называл его Ивушкой) — сын Ю. А. Кутыриной, племянницы О. А. Шмелёвой, математик и лингвист, профессор Безансонского университета, офицер ордена «Академических пальм». Автор книги «Мой крёстный. Воспоминания об Иване Шмелёве». Похоронен во Франции, в городе Безансон.

Биография

Начальное образование получил дома, под руководством матери, которая особое внимание уделяла литературе и, в частности, изучению русской классики. Затем учился в шестой Московской гимназии, после окончания которой (1894) поступил в Московский университет. В 1898 году окончил юридический факультет Императорского Московского университета и год служил в армии. Затем на протяжении восьми лет служил чиновником по особым поручениям Владимирской казённой палаты Министерства внутренних дел; Шмелёвы тогда жили во Владимире на Царицынской улице (ныне — улица Гагарина).

Еще гимназистом, весной 1891 года, когда Ивану Сергеевичу было 18 лет, он познакомился с Ольгой Александровной Охтерлони. В тот момент Ольге Александровне было 16 лет и она заканчивала обучение в благотворительном учреждении — Санкт-Петербургском патриотическом институте, в котором учились девушки из военных семейств. Предки девушки по мужской линии были потомками древнего шотландского рода и принадлежали к роду Стюартов, деды были генералами. Мать Ольги Александровны была дочерью обрусевшего немца. Родственники Ольги снимали квартиру в доме Шмелёвых, здесь во время каникул и произошла первая встреча молодых людей, определившая их судьбу. Свадьба состоялась 14 июля 1894 года[1]. Вместе они прожили 41 год. Умерла Ольга Александровна 22 июня 1936 года[2]. У пары был единственный сын — Сергей (06.01.1896 — январь 1921). Сергей был студентом Московского университета, в первую мировую войну ушёл на фронт добровольцем, после революции участвовал в Белом движении.

Февральскую революцию Шмелёв первоначально приветствовал и даже отправился в Сибирь для встречи политкаторжан, однако вскоре разочаровался в её идеях. С самого начала был противником Октябрьской революции и большевизма, увидев в них разрушение России. 1917 год и последовавшие за ним события привели Шмелёва к значительным переменам в его мировоззрении. В июне 1918 года он вместе с семьёй уехал из большевистской Москвы в занятый германскими войсками Крым, в Алушту, где сначала жил в пансионе «Вилла Роз», принадлежавшем Тихомировым, а затем приобрёл дом с земельным участком.

Осенью 1920 года, когда Крымский полуостров был занят Красной армией, сын Шмелёва Сергей, офицер (бывший подпоручик артиллерии), служивший в армии Врангеля, был арестован и направлен в Особый отдел в Феодосию[3]. Несмотря на ходатайства Шмелёва перед Луначарским и Лениным, к которому лично обращался Максим Горький, Сергей Шмелёв был расстрелян в числе десятков тысяч жертв красного террора в Крыму[4]. Трагическая судьба сына Шмелёва упомянута Никитой Михалковым в цикле Русские без России.

Убийство сына, красный террор, начавшийся при большевиках голод в Крыму повергли Шмелёва в тяжелейшую душевную депрессию. На основе пережитого, уже будучи в эмиграции, он написал эпопею «Солнце мёртвых», которая вскоре принесла автору европейскую известность.

Из Крыма Шмелёв, когда появилась такая возможность, переехал в Москву, но уже тогда серьёзно задумался об эмиграции — в значительной степени под влиянием обещания писателя Ивана Бунина оказать на первых порах помощь семье писателя. В 1922 году Шмелёв покинул Советскую Россию и отправился сначала в Берлин, а затем в Париж, прожив в этом городе до конца жизни. В Париже его произведения публиковались во многих русских эмигрантских изданиях, таких как «Последние новости», «Возрождение», «Иллюстрированная Россия», «Сегодня», «Современные записки», «Русская мысль» и других. Там же началась его дружба с русским философом-эмигрантом Иваном Ильиным и длительная переписка с ним (233 письма Ильина и 385 писем Шмелёва).

Шмелёв до конца жизни оставался горячим противником большевизма, который он называл дьявольским, а борьбу с ним воспринимал как «крестный подвиг». Одной из сквозных тем его публицистики и беллетристики была апология Белого движения. Он писал о белых: «…это – гордость России, <…> ее Слава. Только одни они оправдали ее перед целым светом, перед Правдой! В грязь и смуть последней истории российской они вложили прекрасные линии, кровью своей вклеили величественные страницы...»[5]. Патриотизм Белого движения Шмелёв выражал в образе рыцаря, служащего России как своей Даме[6].

Шмелёв надеялся, что увидит освобождение России от большевизма, сквозь призму этой страстной надежды он воспринимал политические события 30-х и 40-х годов. Его отношение к гитлеровской Германии менялось в зависимости от того, насколько он мог связывать с ней надежды на сокрушение большевизма. Так, после заключения пакта Молотова – Риббентропа он писал: «В основе всего — и гитлеризма! — лежит большевизм, зревший при попустительстве и — дозревший. …в главной сути, гитлеризм – производное большевизма. …Два идола подпирают друг друга, думая перехитрить!»[7].

Годы Второй мировой войны провёл в оккупированном нацистскими войсками Париже, где сотрудничал с прогерманской газетой «Парижский вестник». После нападения гитлеровской Германии на СССР вновь вспыхнули его надежды на сокрушение большевизма. В письме к О. А. Бредиус-Субботиной от 30 июня 1941 года Шмелёв восклицал: «Я так озарён событием 22. VI, великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола. Верю крепко, что крепкие узы братства отныне свяжут оба великих народа. Великие страдания очищают и возносят. Господи, как бьётся сердце моё, радостью несказанной»[8]. Историк Сергей Мельгунов записал 27 июля 1941 года в дневнике: «Шмелёв так и говорит: с фюрером — Бог»[9]. Наступление немецких войск под Москвой Шмелёв, по собственному признанию, воспринял как вступление преподобного Сергия Радонежского в свою вотчину; окружение советских армий — как осуществление надежд на духовное воскресение России, изложенных им в повести «Куликово Поле» (о явлении Преподобного Сергия в советском Загорске)[6]: «…вчера был день моего Сережечки, преп. Сергия Радонежского, России покровителя. Я ждал. Я так ждал, отзвука, — благовестия ждал — с „Куликова поля“! Я его писал ночами, весь в слезах, в дрожи, в ознобе, в вере … Я не обманулся сердцем, Преподобный отозвался… Я услыхал фанфары, барабан — в 2 ч. 30 мин., — специальное коммюнике: прорван фронт дьявола, под Вязьмой, перед Москвой, армии окружены… идёт разделка, Преподобный в вотчину свою вступает, Божье творится…» (из письма к О. А. Бредиус-Субботиной от 9 октября 1941 года)[10]. На молебне, отслуженном в Париже после оккупации Крыма в ноябре 1941 года, Шмелёв, как он сам писал, благодарил Бога за «отнятие Крыма от палачей и бесов, от мучителей». В письме Ивану Ильину он объяснял свою радость по поводу захвата Крыма немецкими войсками так: «… Всё равно: отняли у бесов Кр(ым) немцы, союзники, белые ли войска… одно было в душе: умученные не в их власти, не в их злобе!.. Не Крым от России отнят: священный прах вырван из окровавленных лап убийц…»[9]. Приветствуя военные успехи вермахта, Шмелёв писал: «…Так крепко верю и так ярко чувствую, что славянская и германская души — широкие, большие души, и могут понять одна другую»[9]. Он поддерживал решение части русских эмигрантов воевать против СССР в составе армии Власова, воспринимая их участие во Второй мировой войне как Вторую Гражданскую: «…ехать на восток биться с большевиками. <…> Это бой с бесовской силой… и не виноват перед Богом и совестью идущий, если бесы прикрываются родной нам кровью»[6].

Последние годы жизни Шмелёва прошли в болезнях, бедности и одиночестве. Большинство знакомых отвернулись от него. Марк Вишняк, один из издателей журнала «Современные записки», писал: «Я не был свидетелем поворота Шмелёва в сторону Гитлера как освободителя России и не касаюсь этого прискорбного периода потому, что, кроме самоочевидного возмущения, он ничего, конечно, не может вызвать». Сам Шмелёв воспринимал свои былые надежды на освободительную роль Гитлера как жестокую ошибку. Он писал Бредиус-Субботиной: «Запад… — я его всегда ненавидел, за его похоти и злые помыслы в отношении России… Никогда не уповал на него (м. б. единственный раз обманулся, внутри, в письмах к тебе, — не в печати! — когда почти верил (ненавидя!!), что "Маляр" воспользуется благоприятной конъюнктурой и — поможет стереть большевизм! Обманулся, жестоко)»[11].

Шмелёв скончался 24 июня 1950 года в Покровском монастыре в Бюсси-ан-От от сердечного приступа. Был погребён на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, откуда его прах вместе с прахом супруги 26 мая 2000 года был перевезён, согласно его предсмертной воле, на родину, и 30 мая 2000 года захоронен рядом с могилами членов семьи двоюродного брата его отца в некрополе московского Донского монастыря[12].

Творчество

Раннее творчество

Первые литературные опыты Шмелёва относятся ещё ко времени обучения в Московской гимназии. Его первым опубликованным произведением стала зарисовка «У мельницы» 1895 года в журнале «Русское обозрение»; в 1897 году в печати появился сборник очерков «На скалах Валаама», вскоре запрещённый царской цензурой.

В 1907 году Шмелёв, в то время чиновник во Владимирской губернии, вёл активную переписку с Максимом Горьким и отправил ему на рецензирование свою повесть «Под горами». После положительной оценки последнего, Шмелёвым была закончена повесть «К солнцу», начатая ещё в 1905 году, за которой последовали «Гражданин Уклейкин» (1907), «В норе» (1909), «Под небом» (1910), «Патока» (1911). Для произведений писателя этого периода характерны реалистическая манера и тема «маленького человека».

В 1909 году Шмелёв вступил в литературный кружок «Среда». В 1911 году в печати появилась его повесть «Человек из ресторана». С 1912 года Шмелёв сотрудничает с Буниным, став одним из учредителей «Книгоиздательства писателей в Москве», с которым его последующее творчество было связано на протяжении многих лет.

В 1912—1914 годах было издано несколько его повестей и рассказов: «Виноград», «Стена», «Пугливая тишина», «Волчий перекат», «Росстани», посвящённые описанию быта купечества, крестьянства, нарождающейся буржуазии. Впоследствии вышли два сборника прозы, «Лик скрытый» и «Карусель», а также сборник очерков «Суровые дни» (1916); за ними последовали повесть «Как это было» (1919), повествующая о событиях Гражданской войны в России, и рассказ «Чужая кровь» (1918—1923).

Творчество 1920—1930 годов

Новый период в творчестве писателя начинается после его эмиграции из России в 1922 году. Первое значительное произведение, которое Шмелёв опубликовал в эмиграции, — эпопея «Солнце мёртвых». Книга была переведена на многие языки и принесла Шмелёву широкую известность.

Как пишет литературовед Вадим Крейд в книге «Дальние берега», где собраны воспоминания о русских писателях-эмигрантах, «у Шмелёва был свой многочисленный благодарный читатель в эмиграции, что можно сказать лишь об ограниченном числе писателей и поэтов зарубежья»[13].

«Солнце мёртвых» (1925).

- Это такая правда, что и художеством не назовёшь. В русской литературе первое по времени настоящее свидетельство о большевизме. Кто ещё так передал отчаяние и всеобщую гибель первых советских лет, военного коммунизма?

Александр Солженицын[14]- Прочтите это, если у вас хватит смелости.

Томас Манн

Творчество первых лет эмиграции представлено в основном рассказами-памфлетами: «Каменный век» (1924), «Два Ивана» (1924), «На пеньках» (1925), «Про одну старуху» (1925); для этих произведений характерны мотивы критики «бездуховности» западной цивилизации и боль за судьбу, постигшую родину писателя после Гражданской войны.

В произведениях, написанных спустя несколько лет: «Русская песня» (1926), «Наполеон. Рассказ моего приятеля» (1928), «Обед для разных», — на первый план выходят картины «старого житья» в России вообще и Москве в частности. Для них характерны красочные описания религиозных празднеств и обрядов, прославление русских традиций. В 1929 году вышла книга «Въезд в Париж. Рассказы о России зарубежной», посвящённая тяжёлым судьбам представителей русской эмиграции. В 1930 году был опубликован лубочный роман Шмелёва «Солдаты», сюжетом для которого послужили события Первой мировой войны.

Наибольшую известность принесли Шмелёву романы «Богомолье» (1931) и «Лето Господне» (1933—1948), дающие широкую картину быта старой, «патриархальной» России, Москвы и любимого писателем Замоскворечья. Эти произведения были весьма популярны в среде русского зарубежья.

Последний период творчества

Для последнего периода жизни Шмелёва характерны тоска по родине и тяга к монастырскому уединению. В 1935 году в печати появился его автобиографический очерк «Старый Валаам» о его давней поездке на остров Валаам, спустя год был выпущен построенный на «сказе» роман «Няня из Москвы» (1936), написанный от лица пожилой русской женщины Дарьи Степановны Синицыной.

В послевоенном романе 1948 года «Пути небесные» о судьбах реальных людей, инженера В. А. Вейденгаммера, религиозного скептика, и послушницы Страстного монастыря Дарьи Королёвой, нашла отражение «тема реальности Божьего промысла в Земном Мире»[15]. Роман остался неоконченным: смерть не позволила писателю завершить его третий том, поэтому в печать вышло лишь два первых.

В 1931 и 1932 годах был номинирован на Нобелевскую премию по литературе Томасом Манном и Николасом ван Вейком соответственно[16].

В Большой советской энциклопедии при характеристике дореволюционного творчества Шмелёва признавались его хорошее знание городского быта и народного языка, отмечалось «внимание к сказу». Всё творчество писателя после эмиграции рассматривалось исключительно как антисоветское, с характерной ностальгией «по дореволюционному прошлому».

Увековечение памяти

В 1993 году в Алуште был открыт дом-музей Шмелёва[арм.]; открытие было приурочено к 120-летнему юбилею писателя. Экспозиции музея отображают основные этапы жизни писателя. Коллекция музея состоит из материалов архива Ивана Шмелёва, переданных его внучатым племянником Ивом Жантийомом, а также документов и предметов эпохи из архивных фондов музея Сергея Сергеева-Ценского. Здесь же представлена мебель, которой пользовался Иван Шмелёв, его произведения, письма, телеграммы и личные фотографии.

29 мая 2000 года в Замоскворечье, в сквере у перекрёстка между Большим Толмачёвским и Лаврушинским переулками, был установлен бюст Шмелёва на небольшом постаменте в виде колонны с каннелюрами. Скульптурный портрет писателя был изготовлен ещё при его жизни скульптором Лидией Лузановской[17]. 16 июня 2014 года этот сквер был назван в честь писателя.

28 февраля 2014 года во Владимире, на доме № 31 по улице Гагарина (бывшая Царицынская), где писатель проживал вместе со своей семьёй, была открыта мемориальная доска. Барельефный портрет создан заслуженным художником России скульптором Игорем Черноглазовым[18].

Издательский совет Русской православной церкви проводит Международный детско-юношеский литературный конкурс имени Ивана Шмелёва «Лето Господне»[19].

Постановки и экранизации

- Немой советский фильм Якова Протазанова «Человек из ресторана» (1927).

- «Человек из ресторана» поставлен в 2000 году режиссёром Мариной Глуховской в Омском государственном камерном театре «Пятый театр».

- Рисованный мультфильм «Моя любовь» по роману «История любовная» создан в 2006 году ярославцем Александром Петровым.

- «Человек из ресторана» поставлен в 2015 году режиссёром Егором Перегудовым в театре «Сатирикон».

Документалистика

- «Иван Шмелёв. Пути земные». Документальный фильм. Производство телеканала «Россия-Культура», 2008. Режиссёр: Андрей Судиловский. Диплом жюри неигрового кино XIV Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер» в Москве[20].

Библиография

Сочинения

- У мельницы, 1895

- Распад. Из воспоминаний приятеля, 1906

- Вахмистр, 1906

- Гражданин Уклейкин, 1908

- По спешному делу, 1910

- Человек из ресторана, 1911

- Иван Кузьмич, 1912

- Под небом, 1912

- Патока, 1912

- Волчий перекат, 1913

- Виноград, 1913

- Росстани, 1913

- По приходу, 1913

- Карусель, 1914

- Знамения, 1914

- Лихорадка, 1915

- Правда дяди Семёна, 1915

- На большой дороге, 1915

- У плакучих берёз, 1915

- Лик скрытый, 1916

- Забавное приключение, 1917

- Голуби, 1918

- Неупиваемая Чаша, 1918

- Сладкий мужик, 1919

- Родное (Из потерянной рукописи), 1920—1930

- Солнце мёртвых, 1923

- Музыкальное утро, 1923

- Два Ивана. История, 1924

- Про одну старуху 1924

- Свечка. Рассказ управляющего, 1924

- «В ударном порядке». Рассказ ветеринара, 1924

- Сила. Рассказ спасённого, 1924

- Птицы, 1924

- На пеньках. Рассказ бывшего человека, 1924

- Два письма, 1924

- Каменный век, 1924

- Крестный подвиг, 1924

- Душа Родины, 1924

- Русское дело, 1924

- Убийство, 1924

- Кошкин дом, 1924

- Солдаты (неоконченный роман), 1925

- «Драгоценный металл», 1925

- Яичко, 1925

- Чудесный билет. Рассказ парижанина с Рогожской, 1925

- Письмо молодого казака, 1925

- Новый год. Святочный рассказ, 1925

- Весенний плеск, 1925

- Песня, 1925

- Въезд в Париж, 1925

- Сидя на берегу (1925):

- Океан

- Крестный ход

- Золотая книга

- Город-призрак

- Москва опозоренная

- Russie

- Вереск

- Орёл, 1926

- Марево. Рассказ «бродяги», 1926

- Свет Разума, 1926

- Блаженные, 1926

- Тени дней, 1926

- Чёртов балаган, 1926

- Как мы открывали Пушкина, 1926

- История любовная, 1926—1927

- Как я узнавал Толстого, 1927

- Гунны, 1927

- Прогулка, 1927

- Железный дед, 1927

- Христова всенощная, 1927

- Как нам быть? (Из писем о России), 1927

- «Похоть» совести, 1927

- Весенний ветер (Верба), 1927

- Журавли, 1927

- Вечный завет, 1928

- Туман, 1928

- Панорама, 1928

- Миша, 1928

- Как я стал писателем, 1929—1930

- Мученица Татьяна, 1930

- Душа Москвы. Памятка, 1930

- Богомолье, 1930—1931

- Лето Господне. Праздники, 1927—1931

- Музыкальная история. Рассказ моего приятеля, 1932

- Смешное дело. Рассказ встречного человека, 1932

- Няня из Москвы, 1932—1933

- Перстень, 1932—1935

- Первая книга, 1934

- Мартын и Кинга, 1934

- Небывалый обед, 1934

- Как я встречался с Чеховым, 1934

- Как я покорил немца. Рассказ моего приятеля, 1934

- Милость преподобного Серафима, 1934

- Лето Господне. Радости. Скорби, 1934—1944

- Старый Валаам. Очерк, 1935

- Пути небесные, том 1, 1935—1936

- Лампадочка, 1936

- Как я ходил к Толстому, 1936

- У старца Варнавы (к 30-летию со дня его кончины), 1936

- Страх, 1937

- Глас в нощи. Рассказ помещика, 1937

- Свет вечный. Рассказ землемера, 1937

- Иностранец (неоконченный роман), 1938

- Трапезондский коньяк, 1938

- Рубеж, 1940

- Рождество в Москве. Рассказ делового человека, 1942—1945

- Свет (Из разорваной рукописи), 1943

- Почему так случилось

- Пути небесные, том 2, 1944—1947

- Заметы:

- «Врёшь, есть Бог..!», 1947

- Ясновидец, 1947

- Еловые лапы, 1947

- Бескрестный Лазарь, 1947

- Угодники Соловецкие, 1948

- Заметки не писателя, 1949

- Приволье. К 45-летию кончины А. Чехова: 2 июля 1904 г., 1949

- Приятная прогулка, 1950

Примечания

- ↑ Людмила Кириллова. Иван Шмелёв: под солнцем Родины / Православие.Ru. pravoslavie.ru. Дата обращения: 19 января 2022. Архивировано 8 февраля 2022 года.

- ↑ Биография А.С.Шмелёва. Род Шмелёвых. www.filolerea.narod.ru. Дата обращения: 19 января 2022. Архивировано 14 июля 2020 года.

- ↑ Шмелёв И. С. Письма И. С. Шмелёва к А. В. Луначарскому // Солнце мёртвых. — М.: Согласие, 2000.

- ↑ бывш[ий] подпоруч[ик] артиллерии (письмо № 1, 21-XII-20) // Письма И. С. Шмелёва к А. В. Луначарскому Архивная копия от 2 апреля 2015 на Wayback Machine.

- ↑ Статья «Крестный подвиг» (1924). Шмелёв И. С. Собрание сочинений в 5 т.. — М., 1998. — Т. 2. Въезд в Париж: Рассказы. Воспоминания. Публицистика.. — С. 431.

- ↑ Перейти обратно: 6,0 6,1 6,2 Шешунова С. В. Две гражданских войны Ивана Шмелёва. Дата обращения: 24 июля 2017. Архивировано 27 октября 2017 года.

- ↑ Письмо И. А. Ильину от 15 октября 1939. Ильин И. А. Переписка двух Иванов (1935–1946). Книга 2. — М., 2000. — С. 277.

- ↑ Шмелёв И. С., Бредиус-Субботина О. А. Роман в письмах: В 2 т. — 2003. — Т. 1. — С. 67.

- ↑ Перейти обратно: 9,0 9,1 9,2 Семёнов А. Фронт дьявола. Интернет-версия газеты "Псковская губерния" (14 июня 2019). Дата обращения: 11 апреля 2021. Архивировано 11 апреля 2021 года.

- ↑ Шмелёв И. С., Бредиус-Субботина О. А. Роман в письмах: В 2 т. — 2003. — Т. 1. — С. 146—147.

- ↑ И. С. Шмелев - О. А. Бредиус-Субботиной. 20.I.1949. Иван Шмелев: Переписка И. С. Шмелева и О. А. Бредиус-Субботиной. 1942-1950 годы. Часть 22.. // shmelev.lit-info.ru. Дата обращения: 4 октября 2023.

- ↑ Шотова О. «Россия меня примет…» // Наше Наследие : интернет-журнал. — 2000. — № 54. Архивировано 23 января 2020 года.

- ↑ Дальние берега: Портреты писателей в эмиграции / Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. — М.: Республика, 1994. — 383 с. — С. 35. ISBN 5—250—02304—6

- ↑ Александр Солженицын. Иван Шмелёв и его «Солнце мёртвых» Архивная копия от 28 июня 2019 на Wayback Machine. Из «Литературной коллекции» // Новый мир. — 1998. — № 7.

- ↑ Кочергина Е. М. Великие люди о Боге и вере. — М., 2018.

- ↑ Архив Фонда Нобеля Архивная копия от 9 февраля 2015 на Wayback Machine.

- ↑ Лузановская (в замуж. Лузановская-Маринеску) Лидия Михайловна // Искусство и архитектура русского зарубежья / сост. Д. Я. Северюхин : сайт.

- ↑ Куликова, В., Чунаев, А. Во Владимире открыли мемориальную доску Ивану Шмелёву. ГТРК «Владимир» (28 февраля 2014). Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано 9 декабря 2014 года.

- ↑ Журналы Священного синода от 30 мая 2024 года. Журнал № 63. Патриархия.ру, 30.05.2024.

- ↑ Иван Шмелёв. Пути земные. Ruskino.ru. Дата обращения: 28 августа 2020. Архивировано 22 октября 2013 года.

Литература

- Монографии

- Дзыга Я. О. Творчество И. С. Шмелёва в контексте традиций русской литературы. — М., 2013. — 346 с.

- Кутырина Ю. А. Иван Сергеевич Шмелёв. — Париж: РНТ, 1960.

- Любомудров, А. М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б. К. Зайцев, И. С. Шмелёв. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2003.

- Руднева Е. Г. Заметки о поэтике И. С. Шмелёва. — М., 2002. — 128 с.

- Соболев Н. И. Повесть И. С. Шмелёва «Неупиваемая Чаша»: Творческая история, поэтика, текст. — Петрозаводск: ПетрГУ, 2013. — 304 с.

- Соболев Н. И. Повесть И. С. Шмелёва «Росстани»: критика текста, поэтика, материалы творческих рукописей : научное электронное издание / Н. И. Соболев. — Электрон. дан. — Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2017.

- Соболев, Н. И. Повесть И. С. Шмелёва «Гражданин Уклейкин»: материалы творческих рукописей: монография : научное электронное издание / Н. И. Соболев, О. А. Сосновская. — Электрон. дан. — Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2017.

- Солнцева Н. М. Иван Шмелёв: Жизнь и творчество: Жизнеописание. — М.: Эллис Лак, 2007. — 544 с. — ISBN 978-5-902152-45-3.

- Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелёва. — М., 2000.

- Суровова Л. Живая старина Ивана Шмелёва. — М., 2006. — 304 с.

- Черников А. П. Проза И. С. Шмелёва: Концепция мира и человека. — Калуга: Калужский областной институт усовершенствования учителей, 1995. — 344 с.

- Шаховской Д. М. И. С. Шмелёв: Библиография. — Paris, 1980.

- Шешунова С. В. Образ мира в романе И. С. Шмелёва «Няня из Москвы». — Дубна, 2002.

- Шешунова С. В. Судьба и книги Ивана Шмелёва. Цикл лекций на радио «Град Петров» [2 MP3-CD]. — М., 2010.

- Aschenbrenner, Michael. Jwan Schmeljow: Leben und Schaffen des grossen russischen Schriftellers — Königsberg / Pr., Berlin: Ost-Europa-Verl., 1937.

- Научные статьи, сборники и материалы научных конференций

- Венок Шмелёву. Материалы международной научной конференции «Иван Шмелёв — мыслитель, художник и человек» (2000). — М., 2001.

- Грико Т. Шмелёвы // Москва. 2000. — № 6. — С. 174−187.

- Дёмина А. А., Соболев Н. И., Щеголева Л. В. Разработка инструментария для проведения исследования редакций литературных произведений нового времени // Классический университет в пространстве трансграничности на Севере Европы: стратегия инновационного развития : сб. — Петрозаводск, 2014. — С. 143—146.

- Дзыга Я. О. Изображение быта в «Истории любовной» И. С. Шмелёва: диалог с традицией // Вестник Самарского государственного университета. — 2011. — № 7 (88). — С. 106—110.

- Есаулов И. А. Поэтика литературы русского зарубежья (Шмелёв и Набоков: два типа завершения традиции) // Категория соборности в русской литературе. — Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. ун-та, 1995.

- И. С. Шмелёв в контексте славянской культуры: VIII Крымские международные Шмелёвские чтения. — Симферополь: Таврия-Плюс, 2000.

- И. С. Шмелёв и духовные традиции славянской культуры: Сб. материалов междунар. науч. конф. 11—15 сент. 2002 г., г. Алушта / XI Крымские международные Шмелевские чтения. — Алушта, 2004.

- И. С. Шмелёв и русская литература XX века. III Крымские Шмелёвские чтения: тезисы докладов научной конференции, 19—26 сент. 1994 г. — Алушта, 1994.

- И. С. Шмелёв и проблемы национального самосознания (традиции и новаторство): сборник статей. — М.: ИМЛИ РАН, 2015. — 536 с.

- Кияшко Л. Н. Автобиографическая проза как феномен литературы русского зарубежья (И. С. Шмелёв «Богомолье» и «Лето Господне») // Вопросы филологии. — 2011. — N 2 (38). — С. 124—132.

- Кияшко Л. Н. Чудо Георгия о змие в прозе И. Шмелёва (повесть «Неупиваемая Чаша») // Мир русского слова. — 2012. — № 2. — С. 68—73.

- Любомудров А. М. Интуитивное и рациональное в творческой личности И. С. Шмелёва // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 8: Литературоведение. Журналистика. — 2007. — № 6.

- Нечаенко Д. А. Сказка о России: «духоводительные видения» и сны в романе И. С. Шмелёва «Лето Господне» // Нечаенко Д. А. История литературных сновидений XIX—XX веков: Фольклорные, мифологические и библейские архетипы в литературных сновидениях XIX-начала XX вв. — М.: Университетская книга, 2011. — С. 744—753. — ISBN 978-5-91304-151-7.

- Осьминина Е. А. Возвращение Ивана Шмелёва // Москва. 2000. — № 6. — С. 173—174.

- Памяти Ивана Сергеевича Шмелёва: сб. статей и воспоминаний. — Мюнхен, 1956.

- Попова Л. Н. Шмелёв в Алуште. — Алушта: Крым. архив, 2000. — 83 с.

- Соболев Н. И. Из творческой истории повести И. С. Шмелёва «Неупиваемая Чаша» [Текст] // Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр (Серия «Проблемы исторической поэтики»; вып. 10). — Петрозаводск; М.: ПетрГУ, 2012. — Вып. 7. — С. 328—342. Архивная копия от 19 июня 2018 на Wayback Machine

- Соболев Н. И. Послойный анализ чернового автографа повести «Неупиваемая Чаша» // Учёные записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Общественные и гуманитарные науки». 2013. № 7 (136). — Т. 2. — С. 74—75.

- Соболев Н. И. Проблемы поэтики повествования в творческой истории повести И. С. Шмелёва «Росстани» // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск: ПетрГУ, 2015. — Вып. 13. — С. 492—506. Архивная копия от 2 июня 2018 на Wayback Machine

- Соболев Н. И. К проблеме поэтики художественного времени в произведениях И. С. Шмелёва // Учёные записки Петрозаводского государственного университета. — 2014. — № 7 (144), ноябрь. — Сер. «Общественные и гуманитарные науки». — С. 87—90.

- Солженицын А. И. Иван Шмелёв и его «Солнце мёртвых». Из «Литературной коллекции» // Новый мир. — 1998. — № 7.

- Сосновская О. А. От «света знания» к «свету разума»: образ детства в прозе И. С. Шмелёва 1906—1910 гг. Архивная копия от 1 июня 2018 на Wayback Machine // Проблемы исторической поэтики. — 2016. — № 14. — С. 311—332.

- Сосновская О. А. Образ книги в ранней прозе И. С. Шмелёва Архивная копия от 3 июня 2018 на Wayback Machine // Проблемы исторической поэтики. — 2016. — № 14. — С. 333—345.

- Фирсов С. Л. «Если мы хотим России». Восприятие России в эмигрантской публицистике Ивана Шмелёва // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2020. — Т. 21. выпуск 4. — Часть 1.- С. 286—299.

- Шмелёв, Иван Сергеевич // Шервуд — Яя [Электронный ресурс]. — 2017. — С. 63. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 35). — ISBN 978-5-85270-373-6.

Ссылки

- Художественное, публицистическое и эпистолярное наследие И. С. Шмелёва в авторской орфографии и пунктуации на филологическом портале philolog.ru Архивная копия от 3 марта 2009 на Wayback Machine

- Лекционный курс Светланы Шешуновой о жизни и творчестве Ивана Шмелёва Архивная копия от 28 августа 2017 на Wayback Machine Благотворительный фонд «Предание»

- Шмелёв, Иван Сергеевич в библиотеке Максима Мошкова

- Последний путь Ивана Шмелёва. Архивная копия от 20 февраля 2007 на Wayback Machine Биография. Творчество. Как возвращали прах писателя в Москву из Сент-Женевьев-де-Буа.

- Ко дню памяти Ивана Сергеевича Шмелёва Архивная копия от 2 апреля 2015 на Wayback Machine

- Прах Ивана Шмелёва перезахоронен на кладбище Донского монастыря Архивная копия от 28 августа 2017 на Wayback Machine

- «Тропой „Богомолья“» — проект почитателей творчества И. С. Шмелёва. Ежегодное пешее паломничество из Москвы в Сергиев Посад Архивная копия от 20 мая 2008 на Wayback Machine

- Сочинения И. С. Шмелёва на сайте Проекта «Собрание классики» Библиотеки Мошкова Архивная копия от 12 апреля 2009 на Wayback Machine

- Музей И. С. Шмелёва в Алуште Архивная копия от 10 февраля 2013 на Wayback Machine

- Сочинения И. С. Шмелёва на сайте Тверской епархии

- Родившиеся 3 октября

- Родившиеся в 1873 году

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся в Москве

- Умершие 24 июня

- Умершие в 1950 году

- Умершие в департаменте Йонна

- Писатели по алфавиту

- Писатели Российской империи

- Писатели России по алфавиту

- Писатели России XX века

- Писатели Франции XX века

- Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета

- Русские писатели по алфавиту

- Русские писатели XX века

- Номинанты Нобелевской премии по литературе

- Выпускники 6-й Московской гимназии

- Похороненные в некрополе Донского монастыря

- Иван Шмелёв

- Военные писатели Российской империи

- Перезахороненные

- Русские писатели первой волны эмиграции

- Русские эмигранты первой волны во Франции