Татищевские известия

| Татищевские известия | |

|---|---|

| Автор | неизвестны |

| Язык оригинала | русский |

| Дата написания | неизвестно |

| Дата первой публикации | со второй четверти XVIII века |

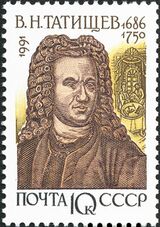

Тати́щевские известия — выделяемая учёными группа исторических известий, опубликованных в историческом труде второй четверти XVIII века «История Российская» Василия Татищева, содержащих информацию, не имеющую аналогов в известных в настоящее время исторических источниках. Происхождение и достоверность известий носят дискуссионный характер[1].

Представляют собой тексты различного объёма, от одного-двух добавленных слов до больших цельных рассказов, включающих пространные речи князей и бояр. Иногда Татищев комментирует эти известия в примечаниях, ссылается на летописи, неизвестные современной науке или надёжно не идентифицируемые («Ростовская», «Голицынская», «Раскольничья», «Летопись Симона епископа»). Однако в большинстве случаев источник оригинальных известий Татищевым не указывается.

Особое место в массиве татищевских известий занимает Иоакимовская летопись — вставной текст, снабжённый особым введением Татищева и представляющий собой краткий пересказ особой летописи, повествующей о древнейшем периоде истории Руси (IX—X века). Татищев писал, что, по его предположению, летопись принадлежала первому новгородскому епископу Иоакиму (ум. 1030). Выдержки содержат ряд уникальных сведений по ранней истории славян и Древней Руси, которым не находится соответствия в других исторических источниках.

Историография

В историографии отношение к известиям Татищева всегда было различным. Историки второй половины XVIII века (М. М. Щербатов, И. Н. Болтин) воспроизводили его сведения без проверки по летописям. Скептическое отношение к ним связано с именами А. Л. Шлёцера и в особенности Н. М. Карамзина. Последний счёл Иоакимовскую летопись «шуткой» Татищева (неуклюжей мистификацией), а Раскольничью летопись считал «мнимой». На основании критического анализа Карамзин отвёл целый ряд конкретных татищевских известий и последовательно опровергал их в примечаниях, не используя в основном тексте «Истории государства Российского».

Во второй половине XIX века С. М. Соловьёв и многие другие авторы приступили к «реабилитации» Татищева, систематически привлекая его известия как восходящие к не дошедшим до нас летописям. При этом учитывались и добросовестные заблуждения историка. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона характеризует состояние вопроса на рубеже XIX и XX веков следующим образом:

Добросовестность Татищева, раньше подвергавшаяся сомнениям из-за его так называемой Иоакимовской летописи, в настоящее время стоит выше всяких сомнений. Он никаких известий или источников не выдумывал, но иногда неудачно исправлял собственные имена, переводил их на свой язык, подставлял свои толкования или составлял известия, подобные летописным, из данных, которые ему казались достоверными. Приводя летописные предания в своде, часто без указания на источники, Татищев дал в конце концов в сущности не историю, а новый летописный свод, бессистемный и достаточно неуклюжий.

В XX веке сторонниками достоверности татищевских известий были А. А. Шахматов, М. Н. Тихомиров и особенно Б. А. Рыбаков.

В 1970-е годы Рыбаков посвятил этой теме татищевских известий несколько статей и обширную монографию «Русские летописцы и автор „Слова о полку Игореве“» (1972)[2]. Он пришёл к выводу, что Татищев был добросовестным копиистом, и на основе его «Истории Российской» возможно проводить надёжные реконструкции утраченных уникальных летописей[3]. В частности, Рыбаков сделал вывод, что татищевские известия не подчиняются интуитивно ожидаемому порядку распределения в тексте «Истории Российской», поэтому могут происходить только из действительно имевшейся у Татищева летописи[4]. На основе общности «тенденции» татищевских известий, устанавливаемой из собственных представлений Рыбакова, он возводил их к реконструируемым «Раскольничьей» (преимущественно) и «Голицынской летописям», которые отразили другую предполагаемую им «Киевскую великокняжескую летопись» Изяслава Мстиславича, или «летопись Мстиславова племени», автором которой исследователь считал киевского боярина Петра Бориславича[5]. В работе «Русские летописцы…» Рыбаков предпринял специальное исследование татищевских «портретов», словесных описаний внешности князей XII века, не имеющих соответствий в других летописях. Как и подавляющее большинство других уникальных татищевских известий, эти описания он связал с «Раскольничьей летописью». Исследователь распределил относящиеся к «портретам» характеристики князей на группы «положительных» и «отрицательных» и пришёл к выводу, что оценки автора текстов в целом совпадают с симпатиями и антипатиями реконструируемой им «летописи Мстиславова племени». Автором портретов он назвал того же Петра Бориславича, в интерпретации Рыбакова гениального летописца, соперника Нестора[6].

Скептические гипотезы относительно большинства татищевских известий выдвигали М. С. Грушевский, А. Е. Пресняков, С. Л. Пештич, которому принадлежит детальное исследование рукописи первой редакции труда Татищева, написанной «древним наречием», Я. С. Лурье[7].

В 2005 году украинский историк А. П. Толочко издал монографию[8][9], в которой опровергает достоверность всех без исключения татищевских известий и утверждает, что ссылки на источники у Татищева последовательно мистифицированы. По мнению Толочко, почти все реально использовавшиеся Татищевым источники сохранились и хорошо известны современным исследователям. Сторонники достоверности татищевских известий не приняли выводы Толочко[10].

Скептики (Пештич, Лурье, Толочко)[11] не обвиняют Татищева в научной недобросовестности и неизменно подчёркивают, что во времена Татищева не было современных понятий о научной этике и жёстких правил оформления исторического исследования. Татищевские известия, вне зависимости от отношения к ним, представляют собой вовсе не сознательную мистификацию читателя, а скорее отражают выдающуюся самостоятельную исследовательскую, отнюдь не бесхитростную «летописную» деятельность историка. Дополнительные известия — это, как правило, отсутствующие в источниках логические звенья, реконструированные автором, иллюстрации его политических и просветительских концепций. Дискуссия вокруг татищевских известий продолжается, хотя, в целом, версия их историчности на современном этапе существенно поколеблена[12].

Иоакимовская летопись

Споры о достоверности тетрадей начались ещё со времён Татищева. Большинство исследователей считает Иоакимовскую летопись компиляцией местного историка конца XVII века, составленной в период возрождения новгородского летописания при патриархе Иоакиме[13].

Начиная с М. М. Щербатова (1789) в науке утвердилось представление об Иоакимовской летописи как о фальшивке. Историограф Н. М. Карамзин считал её шуткой Татищева, подчёркивая его слова «Вениамин монах только для закрытия вымышлен» и аргументируя ложность летописи сведениями оттуда об Анне, супруге Владимира Крестителя как о болгарской княжне. Карамзин также полагал, что отрывок Иоакимовой летописи почерпнут из книги «О древностях Российского государства» (1699) Тимофея (Каменевич-Рвовского)[14].

Оппонентом Щербатова выступил историк И. Н. Болтин. Историк С. М. Соловьёв в «Истории России с древнейших времён» писал о татищевских известиях в целом: «свод летописей Татищева, в подлинности которых нет основания сомневаться»[15]. П. А. Лавровский предположил, что летопись написана современником крещения Руси в X веке.

Церковный историк критического направления Е. Е. Голубинский считал её сборником легенд XVII века в компиляции Татищева. И. Линниченко, как и большинство последующих учёных, видит в Иоакимовской летописи не «шутку» Татищева, а один из вариантов широко распространённых в XVII—XVIII веках исторических легенд. С. К. Шамбинаго сопоставил Иоакимовскую летопись с Новгородской третьей летописью, предположив, что она составлена на основе «Повести о старобытных князьях», дополнявшей Новгородскую летопись, и написанную в свою очередь по инициативе новгородского митрополита Иоакима (1621—1690), будущего патриарха. Шамбинаго также указал на позднюю киноварную надпись на Комиссионном списке Новгородской первой летописи: «Летопись Акима епископа новгородского». Это позволило филологу О. В. Творогову заключить, что Иоакимовская летопись входит в круг легендарных повестей XVII века, когда определённой их группе приписывали авторство Иоакима[16].

В целом в историографии XX века Иоакимовская летопись считалась наиболее сомнительным из татищевских известий. Но при этом сложилась практика, допускающая осторожное, с оговорками, обращение историков к её сведениям.

Академик Б. А. Рыбаков с оговорками ссылался на текст Татищева, называя сведения о крещении Новгорода местными легендами и поговорками. Он называл летопись «компилятивным источником XVII века», но считал, что «у составителя Иоакимовской летописи мог быть в руках какой-то недошедший до нас более ранний источник, сообщавший сведения, часть которых блестяще подтверждена археологическими данными»[17]. Этими данными Рыбаков считал раскопки в Киеве, обнаружившие, что «постамент идолов киевских языческих богов, поставленный в самом центре княжеского Киева, был вымощен плинфой и фресками христианского храма, разрушенного до 980 г.». Этот памятник был интерпретирован Я. Е. Боровским и Д. Н. Козаком как остатки христианских церквей, разрушенных по Иоакимовской летописи Святославом Игоревичем[18][19][20].

Украинский историк А. П. Толочко в своём исследовании (2005) делает вывод, что Иоакимовская летопись целиком создана самим Татищевым. Её сведения, с точки зрения Толочко, «подтверждают» ряд догадок, делавшихся Татищевым до её открытия, и содержат факты, которые могли быть известны только Татищеву, но не средневековому летописцу. Толочко указывает на наличие у Татищева в другом томе его труда ссылки на несуществующее место Иоакимовской летописи[8]. Противники удревнения Иоакимовской летописи также утверждают, что не существует текстологических доказательств её подлинности, а археологически подтверждённые данные, на которые ссылаются сторонники подлинности летописи, с точки зрения противников, сомнительны («строительный мусор» в Киеве и «следы пожара» в Новгороде). С. В. Конча ответил на критику Толочко встречной статьёй, где говорится, что критические замечания Толочко построены целиком на предположениях[21], тогда как ряд фактов, приведённых в Иоакимовской летописи, не мог быть известен российским историкам XVIII века, но подтверждается другими источниками. Толочко, опираясь на единственное слово «проторчь», присутствующее по одному разу в Иоакимовской летописи и в Радзивиловском списке, утверждает, что «автор Иоакимовской летописи владел индивидуальным словарем Татищева», откуда следует, что Татищев и был её автором. Однако из современных словарей[22] ясно, что в обоих случаях слово употреблено для обозначения узкой теснины, пробиваемой в твёрдом грунте водами Днепра непосредственно вблизи порогов. В других летописях слово «проторчь» встречается в иных формах («протолъчии», «протолчивое»)[23].

Одним из аргументов позднего происхождения Иоакимовской летописи считаются скандинавские мотивы, присутствующие в тексте. Их наличие может быть связано с тем, что автор XI века использовал сведения скандинавов, служивших не позднее 1019 года при дворе Ярослава Мудрого, который был женат на шведской княжне Ингегерде. В этом случае допустимо авторство самого Иоакима Корсунянина, умершего в 1030 году, и Иоакимовская летопись может рассматриваться как позднее изложение его историографического сочинения.

Однако С. В. Конча в своей статье, посвящённой скандинавским элементам в тексте Иоакимовской летописи, приводит доказательства позднего происхождения топонимов, встречающихся в части о Гостомысле. Автор показал, что эти сведения восходят к переписке Татищева и его шведского подрядчика Э. Ю. Биорнера, специалиста по скандинавским и латинским текстам. В ней встречаются, в частности, топонимы Colmogardia (Колмогард — в летописи) и Kymenegardia (Кумень — в летописи), заимствованные из европейских географических описаний России XVII века. В свете этого открытия Конча предложил заново изучить текст Иоакимовской летописи, чтобы выяснить все её источники. Он, в частности, высказал сомнение, что Татищев мог написать разделы летописи, описывающие историю X века[24].

Древний Новгород

Татищевские известия дают собственную версию истории ряда легендарных, известных по поздним источникам персонажей Новгорода IX века.

Татищев со ссылкой на Иоакимовскую летопись и, возможно, используя какие-то несохранившиеся источники (хотя, вероятно, далеко не ранние), рассказывает о женитьбе Рюрика на Ефанде, дочери новгородского посадника Гостомысла, инициатора приглашения Рюрика. Гостомысл и Ефанда неизвестны ранним источникам[25].

А. П. Толочко отметил, что договоре Руси с греками 944 года среди прочих лиц, которых представляли послы при заключении договора, упомянута некая жена Улеба по имени Сфандра (Сфанда). Это имя, предположительно, восходит к древнескандинавской основе Svan (лебедь). В тексте договора во Львовской летописи, которой пользовался Татищев, это имя передано в форме «Ефанда». По мнению Толочко, именно это чтение и стало основой для возникновения имени Рюриковой жены[8].

Имя Гостомысла как первого новгородского старейшины появляется в XV веке в перечнях «А се посадници новгородьстии» из Комиссионного списка Новгородской первой, Ермолинской и Новгородской четвёртой летописей, а также в ряде более поздних источников.

Сам Татищев и другой историк XVIII века М. М. Щербатов склонялись к признанию достоверности рассказа Иоакимовской летописи о Гостомысле.

По мнению Е. А. Мельниковой, переработкой летописного текста является некоторая часть неизвестных источников, использованных Татищевым, где появляется Ефанда. Целью этой переработки, согласно Мельниковой, было обоснование права иноэтничной правящей династии на власть, для чего подходила легенда о браке Рюрика с Ефандой, дочерью новгородского посадника Гостомысла[25].

Крещение Новгорода

Остаётся популярной версия Иоакимовской летописи о крещении Новгорода «огнём и мечом». О крещении Новгорода «Повесть временных лет» не сообщает. Другие ранние русские летописи также не сообщают подробностей об этом крещении. Летописные своды XV века упоминают Иоакима Корсунянина в качестве первого епископа, поставленного Владимиром[13]. Большинство сведений о крещении Новгорода получены из Иоакимовской летописи и Никоновской летописи XVI века, достоверность сведений которых ставится под сомнение рядом учёных[26][27][13][13], но, по мнению ряда других учёных, подтверждается некоторыми археологическими данными. Версия Иоакимовской летописи о крещении Новгорода «огнём и мечом» остаётся популярной[13].

Наиболее значимым шагом для дальнейшего изучении Иоакимовской летописи стали раскопки археолога В. Л. Янина в Новгороде, которые велись по данным Иоакимовской летописи, относящимся к событиям крещения города. Раскопки вокруг церкви Преображения, упомянутой в тексте, показали, что в 989 году на месте сгоревших домов были построены новые, что подтверждает сведения о поджоге домов воеводой Добрыней. В пожарищах домов найдены клады серебряных монет не моложе 989 года, хозяева которых были, судя по всему, убиты, что подтверждает рассказ о подавлении восстания. В слоях 972—989 годов найден нательный крестик, что также подтверждает информацию летописи о христианской общине Новгорода. Янин отмечает «наличие в повести отдельных реалистических деталей, находящих археологическое подтверждение», это «позволяет считать, что её возникновение в середине XV века опиралось на какую-то достаточно устойчивую древнюю традицию»[28][29][30]. Ещё в 1988 году Янина поддержал историк О. М. Рапов, который сопоставил сведения Никоновской летописи под 6498 годом с данными дендрохронологии. Сведения Иоакимовской летописи не ставятся им под сомнение[31]. А. В. Назаренко (2001) с оговорками привлекал в своих построениях данные Иоакимовской летописи о симпатиях к христианству Ярополка Святославича.

Обнаруженная бронзовая привеска-крест с так называемым грубым изображением распятия был отнесен М. В. Седовой к скандинавским изделиям. В. В. Седов предполагал моравское происхождение таких крестов. Аналогии кресту имеются как в Швеции, так и на Дунае. Он мог иметь и византийское происхождение, близкая находка известна в Херсонесе. М. В. Седова предположила, что крестик был утерян вскоре после крещения Новгорода в 988 году. По мнению В. Я. Петрухина, новгородский пожар мог быть следствием социальных или конфессиональных конфликтов последней четверти Х века, но не может считаться подтверждением подлинности Иоакимовской летописи и не мог вдохновить составителя предания о крещении новгородцев на расхожую книжную (латинскую) формулу о крещении «огнём и мечом»[13].

Историк С. В. Алексеев подверг критике часть Иоакимовской летописи, рассказывающую о крещении Новгорода, указывая на внутренние противоречия текста и несоответствие другим новгородским источникам и археологическим данным. Особое внимание он уделил вставкам Татищева, отсутствовавшим в рукописи историка (в выписках) и появившимся в окончательном тексте. В частности, вставкой оказались сведения о том, что восстание против крещения возглавлял языческий жрец Богомил по прозвищу Соловей[32].

В 2005—2006 годах в Великом Новгороде проводились подводные раскопки с целью выявления остатков «Великого моста» через Волхов, самое раннее упоминание которого содержится в Иоакимовской летописи в тексте о крещении новгородцев в 991 году. Были обнаружены опоры моста XIII—XIV веков, что придало С. В. Трояновскому и другим участникам проекта уверенности в возможности обнаружения конструкций XI—XII веков. Согласно Иоакимовской летописи, мост был построен одновременно с нижним ярусом новгородских мостовых в 970—980-х годах. Подтверждение существования моста через Волхов в X веке нашли в апреле 2018 года, когда подводными археологами был обнаружен пятиугольный в плане забутованный камнем сруб в 170 метрах от Великого моста выше по течению Волхова. Радиоуглеродный анализ образцов сруба, проведённый в лаборатории изотопных исследований РГПУ имени А. И. Герцена, показал, что возраст этого моста, пересекавшего русло Волхова между Никольским собором на Ярославовом дворище и утраченным собором Бориса и Глеба в Новгородском детинце, может составлять около 1060 лет[33], то есть он был построен в X веке — деревья завершили свой рост приблизительно в 959 году ± 25 лет[34][35][36].

Примечания

- ↑ БРЭ, 2016, с. 700—701.

- ↑ Толочко А. П., 2005, с. 105.

- ↑ Толочко А. П., 2005, с. 16.

- ↑ Толочко А. П., 2005, с. 282.

- ↑ Толочко А. П., 2005, с. 105—106.

- ↑ Толочко А. П., 2005, с. 331—332.

- ↑ Лурье Я. С. История России в летописании и восприятии Нового времени Архивная копия от 14 мая 2012 на Wayback Machine

- ↑ 8,0 8,1 8,2 Толочко А. П., 2005.

- ↑ Обсуждение книги: Журнальный зал | Критическая Масса, 2005 N1 | Фаина Гримберг — Алексей Толочко. «История Российская» Василия Татищева Архивная копия от 28 октября 2013 на Wayback Machine

- ↑ Журавель А. В. «Врун, болтун и хохотун», или Очередное убиение Татищева Архивная копия от 4 февраля 2010 на Wayback Machine

- ↑ См., например: С. Л. Пештич. Русская историография XVIII века. Л., 1965. Ч. 1. С. 261.

- ↑ Стефанович, 2007, с. 88—96.

- ↑ 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 Петрухин, 2014, с. 407—408.

- ↑ Карамзин Н. М. История государства Российского.

- ↑ Соловьёв С. М. История России с древнейших времен. том III. глава 1 Архивная копия от 29 мая 2007 на Wayback Machine

- ↑ Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI — первая половина XIV века / Отв. Д. С. Лихачёв. — Л., 1987. — Вып. 1. — Том 1 Архивная копия от 27 сентября 2007 на Wayback Machine.

- ↑ Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси Архивная копия от 11 декабря 2008 на Wayback Machine. — М., 1987. — C. 486.

- ↑ Боровский Я. Е. Мифологический мир древних киевлян. Киев, 1982. С. 47—48.

- ↑ Килиевич С. Р. Детинец Киева IX — первой половины XIII в. Киев, 1982. С. 57.

- ↑ Козак Д. Н., Боровский Я. Е. Святилища восточных славян // Обряды и верования древнего населения Украины. — Киев, 1990. — С. 92—93.

- ↑ Конча С. В. Чи існує «Iоакимів літопис»? Архивная копия от 5 марта 2016 на Wayback Machine

- ↑ Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1995. Вып. 20. С. 266.

- ↑ Азбелев С. А. Летописание Великого Новгорода. Летописи XI—XVII веков как памятники культуры и как исторические источники. — М.: Русская панорама, 2016.

- ↑ Конча С. В. Скандинавские элементы Иоакимовской летописи и вопрос о её происхождении // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — № 3 (49), сентябрь 2012 г. — С. 98—111.

- ↑ 25,0 25,1 Мельникова Е. А. Происхождение правящей династии в раннесредневековой историографии. Легитимизация иноэтничной знати // Древняя Русь и Скандинавия : Избранные труды / под ред. Г. В. Глазыриной и Т. Н. Джаксон. М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2011. С. 113.

- ↑ Алексеев, 2005, с. 189.

- ↑ Янин, 1983.

- ↑ Янин В. Л. Летописные рассказы о крещении новгородцев (о возможном источнике Иоакимовской летописи) // Русский город (исследования и материалы). — М., 1984. — Вып. 7.

- ↑ Янин В. Л. Крещение Новгорода и христианизация его населения // Введение христианства у народов Центральной и Восточной Европы. Крещение Руси. М. ,1987.

- ↑ Можейко И. Миг истории. — Вокруг света. — 1987. — N 7. — С. 32.

- ↑ Рапов О. М. Русская церковь в IX — первой трети XII века. — М.: Высшая школа, 1988.

- ↑ Алексеев С. В. Крещение Руси: источники против интерпретаций (Историческое обозрение. Вып. 5. М. : ИПО, 2004. С. 20–33.). Дата обращения: 20 мая 2022. Архивировано 14 июля 2014 года.

- ↑ Подводные археологи нашли в Великом Новгороде один из древнейших на Руси мостов. Дата обращения: 20 мая 2022. Архивировано 25 июля 2018 года.

- ↑ Таинственная фигура на дне Волхова преподала новгородцам урок истории. Дата обращения: 20 мая 2022. Архивировано 26 августа 2018 года.

- ↑ Эксклюзив: В Великом Новгороде найден самый древний из известных мостов. Дата обращения: 20 мая 2022. Архивировано 30 марта 2019 года.

- ↑ В результате подводных раскопок 2018 года обнаружен древнейший мост через Волхов. Дата обращения: 20 мая 2022. Архивировано 30 июня 2019 года.

Издания

- Татищев В. Н. Собрание сочинений. В 8 т. М.—Л., Наука: 1962—1979.

- Переиздание: Татищев В. Н. История Российская. Собрание сочинений: в 8 томах. — М.: Ладомир, 1994—1996.

- Татищев В. Н. Записки. Письма. (Серия «Научное наследство». Т. 14). М., Наука. 1990. 440 стр. (включает переписку, связанную с работой над «Историей»).

Литература

- Алексеев С. В. Источники Иоакимовской летописи // Историческое обозрение. — Вып. 3. — М., 2002.

- Алексеев С. В. Литературные и археологические источники о крещении Новгорода // Знание. Понимание. Умение. — 2005. — № 2. — С. 189—195.

- Гагин И. А. Новейшие оценки «Истории Российской» В. Н. Татищева // Вопросы истории. — 2008. — № 10. — С. 14—24.

- Конча С. В. Скандинавские элементы Иоакимовской летописи и вопрос о ее происхождении // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — № 3 (49). — 2012. — С. 98—111.

- Моргайло В. М. Работа В. Н. Татищева над текстом Иоакимовской летописи // Археографический ежегодник за 1962 г. — М., 1963. — С. 260—268.

- Петрухин В. Я. Русь в IX—X веках. От призвания варягов до выбора веры. — 2-е изд., испр. и доп.. — М.: Форум : Неолит, 2014. — 464 с.

- Стефанович П. С. «История Российская» В. Н. Татищева: споры продолжаются // Отечественная история. — М.: Наука, 2007. — № 3. — С. 88—96. — ISSN 0869-5687.

- Татищев Василий Никитич // Социальное партнёрство — Телевидение [Электронный ресурс]. — 2016. — С. 700—701. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 31). — ISBN 978-5-85270-368-2.

- Толочко А. П. «История российская» Василия Татищева. — М.: Новое литературное обозрение ; Киев : Критика, 2005. — 544 с. — (Historia Rossica). — ISBN 5-86793-346-6.

- Янин В. Л. Как и когда крестили новгородцев // Наука и религия. — 1983. — № 11.

- Kleiber В. Nordiske spor i en gammel russisk krianike // Maal og Minne. Oslo, 1960. Heft 1—2. S. 56—70.