Сибирь/Цитаты

| Сибирь | |

|---|---|

|

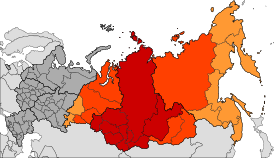

Сиби́рь — обширный географический регион в азиатской части России, ограниченный с запада Уральскими горами, с востока — водораздельными хребтами, идущими вдоль Тихого океана, с севера — Северным Ледовитым океаном, с юга — государственной границей России. Вошла в состав России в XVI—XVIII веках.

О Сибири в прозе

Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке. | |

| — Михаил Ломоносов, «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию», 1763 |

Все сие пространство земли разсекается на три части большими двумя реками: Обью и Енисеем, протекающими в длину всея губернии от юга к северу, <которые>, соединяяся с другими большими реками, как то: с Иртышем, Тоболом, Кеттою, Чулимою, Омью, Турою, Тунгузкою и др., омывают большую часть городов, открывая им легкий путь к внутреннему торгу, который, однако же, весьма мал по причине малаго населения и образа жизни жителей. Внешне истечение менее свободно, ибо от Уральскаго хребта, Сибирь от Европы отделяющего, все реки течение имеют внутрь Сибири и, впадая в Ледовитое море, воспрещают иметь водяное сообщение, и все, что вывозится из Сибири, вывозят гужом на пространстве пятисот верст. Перевоз весьма дорогой и затруднительный для товаров тяжеловесных и громостных. По сей причине многие вещи, которые бы для Сибири источником могли быть богатства, как то: лес, хлеб всякого рода, рыба в реках с избытком, икра, соленое мясо и другия многия вещи, остаются мертвыми без рачения и удобрения в земле, их родившей. | |

| — Александр Радищев, «Описание Тобольского наместничества», 1791 |

В царствование императрицы Анны Иоанновны предпринято опознание берегов Сибири от Белого моря до Берингова пролива, и исследование возможности Ледовитым морем пройти из Архангельска в Камчатку. Адмиралтейств-Коллегия, для лучшего исполнения сего предприятия, положила отправить мореплавателей в Ледовитое море в одно время из трех разных мест: 1) от города Архангельска два судна на восток до устья Оби; 2) из реки Оби на восток, до устья Енисея одно судно; 3) из реки Лены два судна ― одно на запад к устью Енисея, другое на восток, мимо устья Колымы до Берингова пролива. Для первого отряда коллегия сделала все нужные распоряжения, предоставя главному командиру Архангельского порта выбор и снабжение судов. По совету мореходцев того края построили два коча ― «Экспедицион» и «Обь», длиной в 52 1/ 2 фута, шириной в 14 футов, глубиной в 8 футов.[1] | |

| — Фердинанд Врангель, «Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю», 1841 |

Через сутки с небольшим, ранним утром, пароход подходил к Тобольску, единственному сколько-нибудь населённому городу на всём громадном расстоянии между Тюменью и Томском. За Тобольском вскоре начинается безлюдный, пустынный приобский край, теряющийся в тундрах Ледовитого океана; деревни и юрты будут попадаться всё реже, а два попутные городка, Сургут и Нарым, брошенные в этой неприветной и мрачной пустыне, — захолустные сибирские дыры, называемые городами единственно потому, что в них живут исправники. | |

| — Константин Михайлович Станюкович, «В далёкие края», 1886 |

| — Надежда Лухманова, «Ёлка в зимнице», 1901 |

«Гнус», то есть комариная сила, действительно, бич здешнего лета. Миллиарды личинок сплавляет тайга в июньском половодье мощных рек своих, и начинается погибель человеков и беснование скота!.. Я знал людей, которых комариная язвительность подвигала на акты противодействия, совершенно фантастические, — в роде того, что раскладывался, например, костёр на террасе, а сомнительное благоразумие этой отчаянной меры обличалось уже тогда, когда дом пылал, как свеча. Другая известная мне заимка сгорела от того, что конюх, не зная, как спасти от «гнуса» совершенно замученную старую лошадь, разложил маленький костёр у неё под брюхом. Комары лошадь кусать перестали, но сперва от конюшни, потом от всей заимки остались одни воспоминания. Кто незнаком с злобным сыном тайги, енисейским гнусом, тот, пожалуй, не поверит этим анекдотам; кто знаком, не только поверит, но ещё и надбавит на них лишку. | |

| — Александр Амфитеатров, «Сибирские этюды» (Лесное умертвие), 1904 |

Если собрать все слезы, пролитые в Сибири, то пожалуй, будет понятно, отчего там столько болот и трясин — бездонных, как страдания неповинных людей. | |

| — Евфросиния Керсновская, «Воспоминания», 1980-е |

О Сибири в стихах

| — Иван Дмитриев, «Ермак», 1794 |

| — Пётр Словцов, «К Сибири», 1796 |

| — Марина Цветаева, «Сибирь» (поэма), 1930 |

| — Леонид Мартынов, «Пленный швед», 1936 |

Прочее

- Песня «Пляс Сибири» коллектива «Алиса».

- Песня «В Сибирь» коллектива «Смысловые галлюцинации», известна в исполнении коллектива «Пилот»[5].

См. также

Примечания

- ↑ Ф.П.Врангель, «Путешествие по Сибири и Ледовитому морю». — Л.: Изд-во Главсевморпути, 1948 г.

- ↑ И.И.Дмитриев. Полное собрание стихотворений. Библиотека поэта. Большая серия. — Л.: Советский писатель, 1967 г.

- ↑ Поэты 1790-1810-х годов. Библиотека поэта. Второе издание. — Л.: Советский писатель, 1971 г.

- ↑ Л. Мартынов. Стихотворения и поэмы. Библиотека поэта. Л.: Советский писатель, 1986 г.

- ↑ Смысловые галлюцинации. Смысловые галлюцинации