Прибыльский, Пантелеймон Хрисанфович

| Пантелеймон Хрисанфович Прибыльский | |

|---|---|

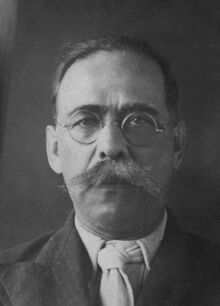

П.Х. Прибыльский во время работы в Салехарде. П.Х. Прибыльский во время работы в Салехарде. | |

| Дата рождения | 27 июля 1888 |

| Место рождения | Тобольск, Российская империя |

| Дата смерти | 9 февраля 1961 (72 года) |

| Место смерти | Тобольск |

| Род деятельности | советский экономист, организатор плановой службы ЯННО |

| Супруга | Мария Афанасьевна Чемагина |

| Дети | Николай, Нина, Борис, Юрий |

| Награды и премии | |

Прибыльский, Пантелеймон Хрисанфович (1888—1961) — советский экономист, организатор экономики Ямало-Ненецкого национального округа. Отец почётного гражданина Тобольска Ю.П. Прибыльского.

Ранние годы

Пантелеймон Хрисанфович Прибыльский родился 27 июля 1888 года в тобольской семье мещанского сословия[1]. Был крещён в Апостоло-Андреевской церкви Тобольска. Его восприёмниками были купец Николай Александрович Трухин и солдатская жена Парасковья Васильевна Анисимова[1].

Мальчик освоил азы образования в созданном в 1896 году Андреевском городском приходском училище[2], затем в городском четырёхклассном училище, программа которого соответствовала нынешней средней школе[1].

В 1904 году Пантелеймон получил аттестат об окончании училища, в котором было отмечено, что выпускник проявил интерес к математике, русскому языку, естествознанию, физике, географии, а также обучался гимнастике и пению. Директор училища рекомендовал его к получению образования в Томском учительском институте, но на это в городской казне не нашлось средств. Кроме того, в поддержке молодого человека нуждалась семья: главный кормилец Хрисанф Гаврилович потерял работу на монастырском свечном заводе и перебивался ремонтами частных домов[1].

Карьера государственного служащего

Государственная служба Пантелеймона Прибыльского началась в губернском управлении — сначала на скромной должности писца с окладом 6 рублей в месяц, что было в 2,5 раза ниже заработка его отца-рабочего. Поэтому вскоре Пантелеймон ушел работать помощником корректора в местную типографию, где ему положили жалованье 15 рублей. Губернское управление не потеряло его из вида и вскоре пригласило уже на более высокую должность с окладом 25 рублей в месяц[1].

Революционные волнения

Все перспективы молодого госслужащего могли сломаться в одночасье: революция 1905 года вовлекла в свои события и его. Еще ранее он вместе с соучениками и друзьями увлекся изучением марксистской и философской литературы, создав кружок «Самопознание». На его собраниях молодые люди обсуждали литературные произведения Максима Горького и Леонида Андреева, научно-популярные книги, а также труды деятелей революционного движения России А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, М. А. Бакунина, Г. В. Плеханова[1].

Революция 1905 года и царский манифест о создании Государственной думы от 17 октября 1905 года вызвали волнения в Тобольске. 20 октября 2 тысячи демонстрантов собрались в Саду Ермака и оттуда направились на нижний посад к дому губернатора с пением революционных песен. На митинге они потребовали освобождения политических заключённых из каторжной тюрьмы[1]. 22 октября состоялось новое шествие, на Завальное кладбище, где у могил декабристов участники почтили память борцов с самодержавием. Собравшиеся декламировали речи и стихи, прокричали «ура» и «да здравствует свобода». На обратном пути в 5 часов вечера толпа пела революционные студенческие песни, а затем пропела вечную память против здания жандармского управления, что «привело в смущение тихое спокойное» до этой поры местное общество[3].

В декабре 1905 года во избежание эскалации беспорядков в 80-летнюю годовщину восстания декабристов губернские власти ввели в некоторых уездах и городах военное положение. В этих условиях в городе возникли нелегальные социал-демократические организации, подпольная типография. Под прикрытием Общества Красного Креста оказывалась помощь политическим заключённым и ссыльным[1].

Летом 1907 года полиция через тайных агентов вышла на след конспираторов, разгромила подпольную типографию и задержала несколько подозреваемых, в том числе П.Прибыльского[1].

25 июня 1907 года тобольский полицмейстер Кублицкий постановил произвести в квартире канцелярского служителя П. Х. Прибыльского «самый тщательный обыск», после которого тот был заключён в Тобольский тюремный замок. К постановлению об аресте прилагался список отобранных у задержанного книг[1].

7 июля старший чиновник особых поручений при генерал-губернаторе Козлов известил полицмейстера о продлении тюремного заключения Прибыльскому до одного месяца «в интересах следствия». Арестованных держали в одиночных камерах во избежание утечки информации. К чести старших товарищей Пантелеймона, они взяли всю вину на себя, и следователь вынужден был закрыть дело по недостатку улик и отпустить подозреваемого под негласный надзор полиции. Однако происшедшее означало потерю работы в губернском управлении[1].

Государственный чиновник

В 1908 году П. Х. Прибыльский был принят в Тобольскую казённую палату, с поручением заниматься делами потребительской кооперации, в 1911 году заслужил статус чиновника, произведен в коллежские регистраторы, а через год назначен на должность столоначальника с годовым жалованием 950 рублей. В это время он обвенчался с крестьянской дочерью, учительницей Марфой (Марией) Афанасьевной Чемагиной. С государственной службы Прибыльский уже после революции уволился по собственному желанию 1 августа 1919 года, отказавшись от эвакуации в Омск вместе с отступающей армией Колчака[1].

Советский служащий

В 1920 году он стал заведовать столом учёта служащих Тобольского потребобщества, потом работал в Тюменском губернском совете народного хозяйства, а в 1924 году был назначен штатным консультантом Тобольской окружной плановой комиссии. Принимал участие в разработке и обосновании долгосрочного бюджета округа на 1926—1930 годы.

Командировка на Ямал

В 1931 году Пантелеймон Хрисанфович Прибыльский был командирован в Обдорск, столицу вновь образованного решением Президиума ВЦИК СССР от 10 декабря 1930 года Ямало-Ненецкого национального округа. Пантелеймон Хрисанфович начал работу старшим экономистом окружной комиссии с окладом 350 рублей, его супруга Мария Афанасьевна начала создавать и возглавила центральную библиотеку[4], открывшуюся в 1932 году[5].

П. Х. Прибыльский стал знатоком экономики, культуры и быта народов Ямальского края. Вместе с назначенным в 1940 году руководителем окружной плановой комиссии И. Ф. Ного они создали государственную плановую службу округа. Иван Ного и Пантелеймон Прибыльский формировали пятилетние планы развития региона, были сторонниками его комплексного развития, и первые геологические исследования тридцатых-сороковых годов прошли при их непосредственном участии[6].

Разноплановые задачи

Стояла задача превратить экономику округа в многоотраслевую и самодостаточную, наладить снабжение населения собственными продуктами питания и наладить переработку местного сырья.

Уже в путину 1931 года выдал первую продукцию консервный цех строящегося Обдорского рыбоконсервного комбината. В ноябре 1932 года на заседании президиума исполкома окружного совета Прибыльский доложил о ходе строительства предприятия, подчеркнув необходимость создания при нём школы фабрично-заводского ученичества по подготовке кадров: мастеров по добыче и переработке рыбы. Школа была основана в 1933 году, став первым профессионально-техническим учебным заведением в округе. За межвоенный период она подготовила 758 квалифицированных специалистов[7].

При поддержке Ного и Прибыльского первый профессиональный агроном Ямала Борис Владимирович Патрикеев (1907—1984) и его супруга Анфиса Кузьминична Пермякова начали развивать опытно-сельскохозяйственную деятельность в округе[6]. Патрикеев в 1932 году возглавил сельскохозяйственную опытную станцию, заложив основы овощеводства и растениеводства в полярных условиях[8][9]. 2 апреля 1932 года эти вопросы рассматривал президиум окрисполкома, утвердив план развития овощеводства, задания по расширению посевных площадей для выращивания овощей в открытом грунте и парниках, обеспечения хозяйств инвентарём, семенами, посадочным материалом картофеля[1].

4 декабря 1933 года президиум окрисполкома утвердил разработанный Пантелеймоном Хрисанфовичем пятилетний план подготовки специалистов из числа коренных народностей Севера. Ненцев, ханты, манси намечалось направлять на центральные курсы советского строительства в Ленинграде, областные курсы в Свердловске и Омске, создать окружные курсы в Обдорске. Способную молодежь ожидали вузы: ленинградский Институт народов Севера, Тимирязевская сельскохозяйственная академия и другие[7].

Анализ отчетов и статистики, командировки по округу, протянувшемуся на 1200 км с юга на север и на 700 км с востока на запад стали частью жизни Прибыльского. Он побывал в образующихся колхозах, в рыболовецких бригадах и оленьих стойбищах, на факториях, скупавших у охотников драгоценный экспортный товар — пушнину. Овладел разговорными ненецким, хантыйским и зырянским языками. Сослуживцы доверили ему, беспартийному, руководить профсоюзной организацией исполкома окружного совета[1].

Изменения за 10 лет

Разработанный при участии Пантелеймона Хрисанфовича пятилетний план развития округа на 1933-37 годы был выполнен по ключевым показателям. Рыбоконсервный комбинат увеличил выпуск продукции с одного до пяти миллионов банок в год, заработали Аксарковский, Новопортовский, Пуйковский и Тазовский рыбозаводы. Всего в округе было создано 7 рыбоперерабатывающих предприятий.

Увеличивался выпуск продукции кустарных артелей и народных промыслов. В Салехарде была введена в строй электростанция, давшая свет в школы, больницы, общественные и жилые здания. Были построены и приняли учащихся начальная, семилетняя и средняя школы, оленеводческий и педагогический техникумы[7].

В районах речного лова в 1930-е годы начали создаваться государственные моторно-рыболовные станции по обслуживанию рыболовецких колхозов, располагавшие флотом, затонами для его базирования, мастерскими по ремонту и изготовлению орудий лова. Лучшей в стране в 1940 году была признана Ямальская МРС, выполнившая план на 157,5%[10].

Вместе с единомышленником и товарищем Иваном Ного Прибыльский подготовил к 10-летию создания округа сборник «Славный путь народов Севера». В своей работе окрплан широко использовал данные Обь-Тазовской научной рыбохозяйственной станции, Арктического научно-исследовательского института, со своей стороны снабжая учёных и геологов накопленными материалами. В честь 10-летия округа П. Х. Прибыльский был награждён Почётной грамотой окружных властей. В том же 1940 году журнал «Омская область» опубликовал его пространную аналитическую статью о перспективах рыбного хозяйства Заполярья с комплексной программой его индустриализации и повышения эффективности за счёт использования комплексных подходов, механизации, изотермических перевозок продукции, а также улучшения жилищно-бытовых условий, культурного и медицинского обслуживания работников отрасли[1].

Война[1]

Округ направил на фронта Великой Отечественной войны 8 тысяч солдат, в том числе ушли бить врагов старшие сыновья Прибыльских Николай (он работал директором и учителем Шугинской школы Надымского района, воспитал будущего Героя Советского Союза Анатолия Зверева[11]) и Борис. На смену бойцам из оккупированных районов двигались эвакуированные: питание на Севере не нормировалось так, как в средней полосе. Выручали охота, рыбалка, дары леса. Хлеба не хватало всем, но картофель и корнеплоды на огородах разнообразили питание. С начала войны экономика округа работала в мобилизационном режиме.

В трудном 1942 году Иван Ного перенёс инсульт и был парализован. Пантелеймон Прибыльский сменил его на посту председателя плановой комиссии. Он и его сотрудницы работали по 12-14 часов в сутки, а после работы нередко заменяли грузчиков, принимая с прибывших судов товары, продукты, топливо. В разгар путины выезжали в рыболовецкие бригады на помощь, ведь и там чувствовалась нехватка рабочих рук: ушедших на фронт мужчин заменили женщины и подростки.

В 1943 году пал смертью храбрых сын, Николай Прибыльский, и пропал без вести зять, Анатолий Иванович Красота. Дорогами войны шагал сын Борис, был призван в РККА младший, Юрий. И достигший 55-летия Пантелеймон Хрисанфович решил вступить в ВКП (б). В своём заявлении он написал, что желает «следовать примеру сыновей и подкрепить вступление в партию самоотверженным трудом и активным участием в общественно-политической жизни».

После окончания войны Родина наградила не только фронтовиков, но и тех, кто ковал победу в тылу. П. Х. Прибыльский был удостоен медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Возвращение в Тобольск

В 1946 году в Салехард вернулся демобилизовавшийся старший сын Борис, тогда же заведующая окружной библиотекой Мария Афанасьевна Прибыльская ушла на заслуженный отдых[1].

Пантелеймон Хрисанфович работал до 1949 года, после чего супруги вернулись на родину, в Тобольск, в семейный дом. В Тобольске Прибыльский продолжил работу в городском плановом отделе[1].

В 1958 году Пантелеймон Хрисанфович перенёс инсульт, а после второго удара скончался 9 февраля 1961 года[1].

П.Х. Прибыльский похоронен в Тобольске, на Завальном кладбище[1].

Личные качества

П. Х. Прибыльский был энциклопедистом и книголюбом, свою развивавшуюся с юности страсть к истории и науке он передал детям: организатору народного образования на Ямале, директору Шугинской семилетней школы Николаю, журналисту Борису, историку-учёному Юрию. Всех его сыновей затронула Великая Отечественная война: Николай погиб на её фронтах, Борис награждён Орденом Славы, Юрий стал одним из первых исследователей подвига героев Брестской крепости[1].

Происхождение и семья

Родословная семьи тобольских Прибыльских не имеет общности с российскими дворянами Калужской губернии, но уходит корнями в Польшу и конец XVIII века. Её предком считается происходивший из городка Жешув Подкарпатского воеводства польский конфедерат Анджей Пршибыльски: в архиве Священного Синода нашлось прошение от 24 декабря 1772 года о крещении в православие, направленное в Троицкое духовное правление Православной церкви. Среди пяти тысяч участников польской Барской конфедерации, боровшейся против короля Станислава Понятовского, он был отправлен в бессрочную ссылку в Сибирь[1][12].

Оказавшись в Троицкой крепости, в 120 км южнее Челябинска, 18-летний Анджей Пршибыльски решил поступить на русскую военную службу, для чего и подал прошение о переходе в православие, удовлетворенное 14 марта 1773 года епископом Сибирским и Тобольским Валаамом. После крещения имя новообращенного было переделано на русский лад: Андрей Прибыльский[13]. Когда в 1774 году был опубликован Указ Екатерины II о постепенном освобождении ссыльных конфедератов и их добровольном возвращении на родину, поступившие на военную службу и принявшие православие стали исключением[14]. Дальнейшая судьба Андрея Прибыльского неизвестна, однако есть основания предполагать, что именно его потомки укрепились в Тобольске в начале XIX века[1].

Дед П. Х. Прибыльского Гаврил Трофимович, из государственных крестьян, до середины 1870-х годов проживал в деревне Белой.

В 1860 году у Гаврила Трофимовича и его супруги Татьяны Копейко, из крепостных крестьян Харьковской губернии, родился сын Хрисанф, который первым из семьи ещё подростком перебрался в Тобольск. Вслед за ним в Казачью слободу Тобольска переселились родители, купив старый дом на улице Малой Мокрой. В 1878 году Гаврил Трофимович упомянут как восприёмник в книге Апостоло-Андреевской церкви Тобольска, в приходе которой жили все дальнейшие поколения семьи[1].

Хрисанф Гаврилович в 1883 году женился на 16-летней девице Августе Фёдоровне Ельцовой, родом из Ишима. Молодожёны смогли накопить денег на покупку собственного дома на той же Малой Мокрой улице. Этот дом сохранился до начала XXI века[1].

Библиография

Прибыльский, П.Х. Перспективный пятилетний бюджет Тобольского округа. // Тобольский край, 1926, №1, с. 30-35.

Прибыльский, П.Х. Рыбное хозяйство Ямало-Ненецкого округа. // Омская область, 1940, №№11-12.

Примечания

- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 Прибыльский, Юрий Пантелеймонович. Живая память / В. Ю. Прибыльский. — Тобольск: Полиграфист, 2006. — С. 5—25, 61-153, 239. — 380 с.

- ↑ Андреевская школа. Средняя общеобразовательная школа №14 г.Тобольска (2008).

- ↑ Федотова Дарья Юрьевна, Сулимов Вадим Сергеевич. ТОБОЛЬСКАЯ МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВОЛНЕНИЯ 1905-1907 ГОДОВ // Genesis: исторические исследования. — 2022. — № 6.

- ↑ Галина Бонифатьева. Учёный, педагог, патриот.. Почетные граждане Тобольска. Средняя школа № 13 г. Тобольска. Дата обращения: 26 декабря 2018. Архивировано 26 декабря 2018 года.

- ↑ Инна Ефимова. Центр книги и чтения. Полярный круг, газета (20 июля 2017).

- ↑ 6,0 6,1 Юрий Морозов. Иван Ного - экономист и литератор. Полярный круг (16 июня 2022).

- ↑ 7,0 7,1 7,2 Л.В. Алексеева. Глава 2. ХОЗЯЙСТВО ОКРУГА И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ // ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ (декабрь 1930 г. — июнь 1941 г.). — Нижневартовск: Издательство Нижневартовского государственного гуманитарного университета, 2011. — С. 82—149. — 245 с. — ISBN 978–5–89988–835–9.

- ↑ Патрикеев, Новомир Борисович. Биографическая справка. Югра литературная (2021).

- ↑ Алексеева, Любовь Васильевна. Становление полярного земледелия в СССР (на материалах Ямала) // Вестник Нижневартоского государственного университета. — 2017. — № 2.

- ↑ Алексеева, Любовь Васильевна. Способы лова и материально-технические ресурсы отрасли // РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941—1945 гг.). — Нижневартовск: Издательство Нижневартовского государственного университета, 2015. — С. 33. — 169 с. — ISBN 978–5–00047–241–5.

- ↑ Евгений Фролов. Шагнул в бессмертие. 70-летию подвига Героя Советского Союза Зверева Анатолия Михайловича посвящается // Память наших сердец : Ежемесячное издание лицея №34 г. Тюмени. — 2014. — 15 января (№ 5 (5)).

- ↑ Галина Бонифатьева. Учёный, педагог, патриот.. Почетные граждане Тобольска. Средняя школа № 13 г. Тобольска. Дата обращения: 26 декабря 2018. Архивировано 26 декабря 2018 года.

- ↑ Воробьёв Г. А. Француз-конфедерат в Сибири // Исторический вестник : научный альманах. — 1898. — С. 546—553.

- ↑ Пермякова Т. Т., Пиманова Л. А. Из истории массовой польской ссылки в Сибири: историческая справка. — Ежегодник Тюменского областного краеведческого музея.. — Тюмень, 1991. — С. 45—109.