Нефрит (заболевание)

| Нефрит | |

|---|---|

| |

| MeSH | D009393 |

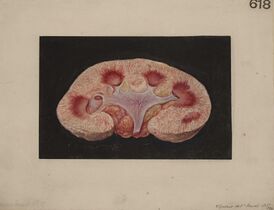

Нефри́т (от др.-греч. νεφρός — почка) — группа воспалительных заболеваний почек с различным этиопатогенезом, каждое из которых имеет свою патоморфологическую и клиническую специфику. К нефритам относятся местные или диффузные пролиферативные или деструктивные процессы, вовлекающие почечные клубочки, канальцы или интерстициальную почечную ткань[1]. По происхождению различают первичные нефриты (первичная патология почек) и вторичные нефриты (возникающие в связи с другим патологическим процессом — сахарным диабетом, амилоидозом, системными заболеваниями соединительной ткани, миеломной болезнью и др.).

Группы

Нефрит разделяется на группы:

- Пиелонефрит (по МКБ-10 входит в группу тубулоинтерстициальных болезней почек)

- Гломерулонефрит

- Интерстициальный нефрит

- Шунтовый нефрит[англ.]

Симптомы

Симптомы разных вариантов нефрита различаются в зависимости от характера патоморфологических изменений. Преимущественное поражение почечного клубочка (гломерулонефрит) является аутоиммунным процессом, проявляется массивной протеинурией, гипопротеинемией, гиперлипидемией, артериальной гипертензией, отёками, бледностью кожных покровов и др. Пиелонефрит проявляется симптомами инфекционного поражения — выраженной интоксикацией, лихорадкой, дизурией, болями в поясничной области. При хроническом течении пиелонефрита симптомы инфекционного процесса сглажены, наблюдается присоединение симптомов хронической почечной недостаточности.

Нефрит у животных

Нефриты встречаются у всех млекопитающих, но наиболее часто у плотоядных, затем всеядных и реже — у однокопытных[2].

Макроскопические изменения в почках при различных видах патологии могут существенно не отличаться друг от друга. При этом в органе при каждом из поражений происходят принципиально различные процессы, приводящие к почечной недостаточности, а иногда и летальному исходу. Следовательно, гистологическое исследование играет важнейшую роль в проведении дифференциальной диагностики данных процессов и установлении окончательного диагноза. Это вызывает немало трудностей в постановке окончательного диагноза. Поэтому проведение гистологического исследования пораженных тканей является неотъемлемой частью дифференциальной диагностики болезней животных и постановки точного окончательного диагноза[3][4].

У животных часто выявляют диффузный (разлитой) нефрит, который может быть острым или хроническим с преобладающим сосудистым поражением клубочков. Болеют преимущественно взрослые животные[5].

У заболевшего животного отмечаются быстрая и как бы беспричинная утомляемость, вялая и замедленная реакция на внешние раздражения. В некоторых случаях возможно отечное опухание век, нижней стенки живота, груди, подгрудка, а также нижних частей конечностей, принимающее относительно стойкий характер. Артериальное давление часто повышено и сопровождается напряжением пульса, с акцентом второго тона на аорте и гипертрофией левого желудочка[6].

См. также

Примечания

- ↑ Dorland, 27th ed. Дата обращения: 3 февраля 2011. Архивировано 7 марта 2016 года.

- ↑ А.В.Жаров, В.П.Шишков и др. Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных. — М.: Колос, 1995. — 543 с.

- ↑ Жуков, А. И. Патоморфологическая диагностика болезней почек животных : рекомендации / А. И. Жуков, Д. О. Журов. – Витебск : ВГАВМ, 2021. – 20 с.

- ↑ Патоморфологическая и дифференциальная диагностика болезней кур, протекающих с поражением почек : рекомендации / Д.О. Журов, И.Н. Громов, А.С. Алиев, А.К. Алиева. – Витебск : ВГАВМ, 2017. – 32 с.

- ↑ Б.В.Уша и др. Внутренние болезни животных. — М.: КолосС, 2010. — 311 с.

- ↑ Г.В.Домрачев и др. Патология и терапия внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. — М., 1960.

Ссылки

- Нефрит (мед.) — статья из Большой советской энциклопедии.

- Нефрит Архивная копия от 10 июня 2010 на Wayback Machine.