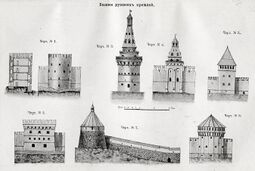

Крепостная башня

(«Военная энциклопедия Сытина»)

Крепостна́я ба́шня — оборонительная постройка, составная часть крепостных оград (стен) в древние и Средние века[1].

Крепостные башни сооружались из кирпича, камня и дерева в углах стен и на длинных прямых или закруглённых участках. Несколько выступая за плоскость стены, имели круглую, полукруглую, прямоугольную, многоугольную и другие формы, с поперечником до 20 метров, высотой иногда в 1,5—2 раза выше стен. Башни предназначались для наблюдения, служили укрытием для войск и опорным пунктом обороны, обеспечивая продольный обстрел крепостных стен, подступов к ним и защиты проезда в крепость[2]. Соответственно, башни делятся на глухие и проезжие или проездные (также назывались надвратными, воротными или просто воротами). В древнерусском крепостном зодчестве башня имела разные наименования: «столп» (известно с 986 г. до середины XIII в. для иноземных построек, а с середины XIII в. и для Руси), «вежа» (впервые известно с 1190 г.), «стрельница» (с XIV в. в Москве и Твери), «костёр» (с XIV в. в Новгородских и Псковских землях). Слово «башня» (башта) впервые известно с 1552 г. в связи с осадой Казани[3].

История

Время появления крепостных башен относится к самой глубокой древности; по дошедшим до нас изображениям башни строили древние египтяне, ассиро-вавилоняне и финикийцы[2].

В письменных памятниках Древней Греции и Древнего Рима встречается не только упоминание, но довольно подробное описание подобных башен. Римляне начали располагать свои башни не только на крепостной ограде, но и вне крепостей, в виде передовых укреплений в горных проходах, у переправ через реки, а также на границах, как сторожевые посты. Они же ввели полевое применение башен, как опорных пунктов своих лагерей и как наблюдательных вышек на полях сражений[2].

В Средние века оборонительные крепостные башни получили большое развитие в Западной Европе при укреплении замков. Появились разводные и подъёмные мосты, обеспеченные в головах особыми башнями (прототип предмостного укрепления); иногда такую головную башню смыкали с главной оградой полукруглой стеной, образующею передовой дворик и обстреливающею, вместе с тем, подошву стен продольно-наклонными выстрелами (прототип фоссобреи)[2].

С появлением огнестрельного оружия крепостные башни стали делать массивнее, вооружать пушками и приспособлять к ружейной обороне. Развивая понемногу их внутреннее пространство и оборону крепости вообще, в зависимости от усовершенствования огнестрельного оружия и средств поражения, стали давать башням больший выступ в поле (для фланкирования стен и рва) и постепенно (в XVI—XVII веках) переходили к тем их архитектурным видоизменениям, которые известны в фортификации под названием бастей (ронделей), бастионов и тур-бастионов[1][2].

См. также

Примечания

- ↑ Перейти обратно: 1,0 1,1 Военный энциклопедический словарь. — 2. — М.: Военное издательство, 1986. — С. 70.

- ↑ Перейти обратно: 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Башня крепостная // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого … [и др.]. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911—1915.

- ↑ Носов К. С. Русские средневековые крепости. — М.: Эксмо, 2013. — С. 45—48, 288—290. — 352 с. — ISBN 978-5-699-48952-7.

Литература

- Носов К. С. Русские средневековые крепости. — М.: Эксмо, 2013. — С. 45—48, 67—76, 89—105, 157—193, 288—290. — 352 с. — ISBN 978-5-699-48952-7.

- Цабель С. А. Фортификация // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.