Казачье войско

Казачье войско — воинское формирование (войско), комплектуемое из числа лиц казачьего сословия или состояния; первоначально возникшие как объединения вольных и беглых людей вне какой бы то ни было государственной административной юрисдикции, казачьи войска позднее входили в состав вооружённых сил Русского царства, а затем и Российской империи, а также Речи Посполитой и Османской империи.

В России

У нашего великого государя, против его государских недругов, рать собирается многая и несчётная, а строения бывает разного: …

Казаки донские, терские, яицкие бьются огненным боем; а запорожские черкасы — и огненным, и лучным.

— Описание Русского войска, данное Козимо Медичи, во Флоренции, стольником И. И. Чемодановым, послом в Венеции, в 1656 году[2].

С появлением в России в конце XVII века регулярной армии, до 70-х годов XIX века казаки причислялись к иррегулярным войскам России.

В 1874 году система рекрутских наборов в России была заменена всеобщей воинской повинностью, и порядок службы казаков стал определяться принятым в 1875 году уставом воинской повинности Донского войска.

Именно с этого времени в официальных документах исчезает термин «иррегулярные войска» и юридически закрепляется понятие «казачьи войска».

На начало XX века в России насчитывалось 11 казачьих войск численностью около трёх миллионов человек; крупнейшим являлось Войско Донское. В мирное время казаки выставляли 17 полков и 6 отдельных сотен Донского казачьего войска, 11 полков и 1 дивизион Кубанского войска, 4 полка и 4 местные команды Терского войска, 6 полков, 1 дивизион и 2 сотни Оренбургского войска, 3 полка и 2 команды Уральского войска, 3 полка Сибирского войска, 1 полк Семиреченского войска, 4 полка Забайкальского войска, 1 полк Амурского войска, 1 дивизион Уссурийского войска, 2 сотни иркутских и красноярских казаков.

Кроме того, казаки выставляли три лейб-гвардейских полка (Казачий лейб-гвардии полк, Атаманский лейб-гвардии полк и Сводно-Казачий лейб-гвардии полк). Помимо них были ещё 6-я Донская казачья Его Величества батарея и Собственный Его Императорского Величества Конвой из 4-х сотен. В военное время казаки были обязаны выставить до 146 полков, 41 сотню, 22 пеших батальона и 38 батарей конной артиллерии, общим штатом 178 тысяч человек. Все казаки мужского пола считались обязанными военной службе со сроком 20 лет. В отличие от регулярной армии и флота, призыв в которые был обусловлен рядом льгот и изъятий, казаки были обязаны службе все поголовно. Начиная с 18-летнего возраста, казак числился в приготовительном разряде в течение трёх лет. В течение этого времени он был обязан обзавестись конём и обмундированием. Затем казак зачислялся в строевой разряд, и проходил действительную службу в течение четырёх лет, после чего переводился «на льготу». Казаки «на льготе» продолжали числиться в «льготных» частях, первые четыре года — второй очереди, затем переводились из строевого разряда в запасной, и в части третьей очереди, но фактически все казаки «на льготе» уже не служили. В 33 года казак переводился в запас, в 38 лет — в ополчение.

Таким образом, организация казачьих частей отличалась от существовавшей в регулярной армии — вместо запасных батальонов (существовавших в регулярной армии) до двух третей казачьих частей в мирное время числились «на льготе», то есть фактически не существовали. В то же время в армейских запасных батальонах в мирное время назначался небольшой кадр, выполнявший роль организационного ядра по мобилизации, обычно в составе одного штаб-офицера, шести обер-офицеров и сорока нижних чинов. Мобилизация по военному времени регулярных войск и иррегулярных отличалась: в регулярных войсках увеличивался состав частей, но не их количество, в казачьих увеличивалось и количество частей за счёт мобилизации полков, состоявших «на льготе».

Органы военного управления казачьими войсками

В Русском государстве центральным органом военного управлением казаков и городовых казаков был сначала Стрелецкий приказ, а затем Разрядный приказ и Казачий приказ.

Казаками в Сибири ведал Сибирский приказ, Днепровскими[3][4] (Запорожскими и Малороссийскими) казаками — Малороссийский приказ, мещерскими казаками — Мещерский приказ, смоленскими грунтовыми казаками — Приказ Смоленского разряда.

В Российской империи службой казаков заведовали (период):

- Военная коллегия (1721—1802);

- Военное министерство (1802—1835);

- Департамент военных поселений Военного министерства (1835—1857);

- Управление (с 1867 года — Главное управление) иррегулярных войск (1857—1879);

- Главное управление казачьих войск (1879—1910);

- Казачий отдел Главного штаба (1910—1918).

Казачьи войска России

В различные периоды истории в состав вооружённых сил России входили следующие казачьи войска:

- Азовское казачье войско;

- Астраханское казачье войско;

- Башкирское войско;

- Бугское казачье войско;

- Волжское казачье войско;

- Дунайское войско;

- Войско Донское;

- Екатеринославское казачье войско;

- Запорожское войско;

- Кавказское линейное войско;

- Калмыцкое войско;

- Кубанское казачье войско;

- Оренбургское казачье войско;

- Семиреченское войско;

- Исетское казачье войско;

- Сибирское линейное казачье войско́;

- Терское казачье войско;

- Уссурийское казачье войско;

- Уральское казачье войско;

- Черноморское казачье войско;

- Забайкальское казачье войско;

- и другие.

Планировалось создать также Сунгарийское (Китай), Алайское (Киргизия), Туркестанское и Алтайское (при Колчаке — с приписными инородцами) казачьи войска.

Казачьи войска и объединения

Казачьи войска на начало XX века

На момент переписи населения 1897 года суммарная численность казаков в России составляла 2 928 842 человек (мужчин и женщин), или 2,3 % всего населения без учёта Финляндии.

К началу Первой мировой войны существовало одиннадцать казачьих войск:

- Донское казачье войско, старшинство — 1570 год

- Оренбургское казачье войско, 1574

- Терское казачье войско, 1577

- Сибирское казачье войско, 1582

- Уральское казачье войско, 1591 (до 1775 — Яицкое)

- Забайкальское казачье войско, 1655

- Кубанское казачье войско, 1696

- Астраханское казачье войско, 1750

- Семиреченское казачье войско, 1852

- Амурское казачье войско, 1858

- Уссурийское казачье войско, 1865

В конце XIX века в Маньчжурии, на берегах реки Желта (позже переименована в Желтугу, китайское название — Мохэ), притоке Албазихи, втекающей в Амур, было образовано квазигосударство Желтугинская республика — самоуправляемая казачья община из китайских (албазинцев) и русских казаков-золотопромышленников.

Во время распада Российской империи, гражданской войны и интервенции в России были провозглашены несколько казачьих государственных образований:

- Кубанская народная республика

- Всевеликое войско Донское

- Оренбургский казачий круг

- Забайкальская казачья республика

Также гражданская война стала толчком для возрождения казачества на Украине. Так в Украинской народной республике было создано «вольное казачество», украинская армия использовала традиционную казацкую войсковую атрибутику, структуру, систему званий, а позднее, в ходе государственного переворота, был восстановлен и институт гетманства — провозглашена Украинская держава.

Идею возрождения казачества использовали и большевики. Так, после начала конфронтации между Украинской народной республикой и Советской Россией, последней было создано «червонное казачество». Оно фактически стало армией провозглашённой с началом конфронтации украинской автономии в составе Советской России, которую большевики позиционировали как противовес буржуазной Украинской народной республике. Несмотря на то, что автономная Украинская народная республика советов была ликвидирована ещё весной 1918 года, «червонное казачество» в различных формах просуществовало ещё 20 лет и было упразднено в 1938 году.

А в ходе советизации Дона, Кубани и Терека большевики провозгласили автономные Донскую, Кубанскую и Терскую советские республики, однако все они не получили поддержки основной части казачьего населения и были ликвидированы в ходе антисоветских восстаний и выступлений.

Цвета казачьих войск

Форма одежды по состоянию на конец XIX — начало XX века[5]:

Степовые казачьи войска

- Конные полки:

- Оренбургское казачье войско

- Конные полки:

- металлический прибор – белый;

- погоны синие;

- чекмень темно-зеленый, со светло-синими выпушками;

- шаровары серо-синие со светло-синими лампасами,

- фуражка: тулья темно-зеленая, выпушка по тулье светло-синяя, околыш светло-синий;

- клапаны на шинели и пальто светло-синие;

- папаха черного меха со светло-синим колпаком.

- Забайкальское, Уссурийское и Иркутское казачьи войска

- Конные полки, дивизионы и сотни и пешие батальоны:

- Уральское и Семиреченкое казачьи войска

- Конные полки:

- Конные полки:

- Астраханское казачье войско

- Конные полки:

- металлический прибор – белый;

- погоны желтые;

- чекмень темно-синий, с желтыми выпушками;

- шаровары серо-синие с желтыми лампасами;

- фуражка: тулья темно-синяя, выпушка по тулье желтая, околыш желтый;

- клапаны на шинели и пальто желтые;

- папаха черного меха с желтым колпаком.

- Конный полк:

- Конные батареи всех степовых войск:

- металлический прибор – желтый;

- погоны алые;

- чекмень темно-зеленый, с алыми выпушками , у офицеров черные бархатные воротники и обшлага;

- шаровары серо-синие с алыми лампасами,

- фуражка: тулья темно-зеленая, выпушки по тулье и околышу алая, околыш темно-зеленый.

- клапаны на шинели и пальто черные с алой выпушкой

- папаха черного меха с алым колпаком.

Кавказские казачьи войска

- Кубанское казачье войско

- Конные полки и сотни:

- металлический прибор белый;

- погоны алые;

- черкеска черная или серая, бешмет алый;

- шаровары серо-синие с алой выпушкой;

- фуражка: тулья темно-зеленая, выпушка по тулье алая, околыш алый.

- клапаны на шинели и пальто черные с алой выпушкой

- папаха черного меха с алым колпаком.

- Пластунские батальоны:

- металлический прибор желтый;

- погоны малиновые;

- черкеска черная или серая, бешмет черный;

- шаровары черные с малиновой выпушкой;

- фуражка: тулья темно-зеленая, выпушки по тулье и околышу малиновые, околыш темно-зеленый;

- клапаны на шинели и пальто черные с алой выпушкой;

- папаха черного меха с черным колпаком.

- Местные пешие команды:

- металлический прибор желтый;

- погоны алые;

- черкеска черная или серая, бешмет черный;

- шаровары черные с алой выпушкой;

- фуражка: тулья темно-зеленая, выпушки по тулье и околышу алая, околыш темно-зеленый;

- клапаны на шинели и пальто алые;

- папаха черного меха с черным колпаком.

1. Форма одежды офицеров.

2. Форма одежды казаков и приказных.

3. Форма одежды урядников и вахмистров.

4. Погон приказного.

5. Погон вахмистра.

6. Погон сотника.

- Терское казачье войско:

- Конные полки и сотни:

- металлический прибор белый;

- погоны светло-синие;

- черкеска черная или серая, бешмет светло-синий;

- шаровары серо-синие со светло-синей выпушкой;

- фуражка: тулья темно-зеленая, выпушки по тулье светло-синяя, околыш светло-синий.

- клапаны на шинели и пальто черные со светло-синей выпушкой

- папаха черного меха со светло-синим колпаком.

- Конные батареи кавказских казачьих войск:

- металлический прибор желтый;

- погоны алые;

- черкеска черная или серая, бешмет черный;

- шаровары черные с алый выпушкой;

- фуражка: тулья темно-зеленая, выпушки по тулье и околышу алая, околыш черный

- клапаны на шинели и пальто алые;

- папаха черного меха с черным колпаком.

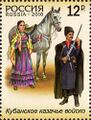

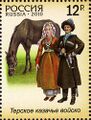

Казачьи войска в филателии

- Почтовые марки России, 2010-2012 годы

-

Донское казачье войско

-

Кубанское казачье войско

-

Терское казачье войско

-

Амурское казачье войско

-

Астраханское казачье войско

-

Волжское казачье войско

-

Енисейское, Оренбургское и Уссурийское казачьи войска

Почтовые марки Украины

-

Казаки на Чёрном море (1920)

-

500-летие украинского казачества (1991) (Mi #71)

-

Казачьи песни (2008)

(Mi #947)

См. также

Примечания

- ↑ Илл. 98. Генерал, числящийся в Армейских Казачьих частях. (В парадной форме) 18 марта 1855 года. // Перемены в обмундировании и вооружении войск Российской Императорской армии с восшествия на престол Государя Императора Александра Николаевича (с дополнениями) : Составлено по Высочайшему повелению / Сост. Александр II (император российский), илл. Балашов Петр Иванович и Пиратский Карл Карлович. — СПб.: Военная типография, 1857—1881. — Тетради 1—111 : (С рисунками № 1—661). — 47×35 см.

- ↑ Лопатин А. «Москва» — М., 1948. — С. 57.

- ↑ Днепровские казаки // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Днепровские казаки // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого … [и др.]. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911—1915.

- ↑ В. К. Шенк, 1910.

Литература

- Казаки // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Козачество // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Донское казачье войско // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Шенк В. К. Таблицы форм обмундирования Русской Армии (24 нагляд. табл. новых форм) / Сост. полк. В.К. Шенк. — Составлено по 10 мая 1910 года. — СПб.: Лит. Н. Кадушина, 1910. — 24 с.

Ссылки

- Записка о преобразовании управления казачьими войсками и об улучшении экономического положения казаков // РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 23.

- Доклад начальника 1-й Кубанской казачьей дивизии о сформировании казачьей армии. Битва Гвардий.

- Списки отдельных и особых сотен казачьих войск, 1916 г. // Битва Гвардий - https://btgv.ru/archive/lists-of-individual-and-special-hundreds-of-cossack-troops/

В статье не хватает ссылок на источники (см. также рекомендации по поиску). |