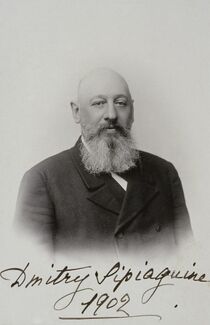

Сипягин, Дмитрий Сергеевич

| Дмитрий Сергеевич Сипягин | |

|---|---|

| |

| 20 октября 1899 — 15 апреля 1902 | |

| Монарх | Николай II |

| Предшественник | Иван Логгинович Горемыкин |

| Преемник | Вячеслав Константинович фон Плеве |

| 20 декабря 1891 — 31 мая 1893 | |

| Монарх | Александр III |

| Предшественник | Владимир Михайлович Голицын |

| Преемник | Александр Григорьевич Булыгин |

| 31 марта 1888 — 20 декабря 1891 | |

| Монарх | Александр III |

| Предшественник | Константин Иванович Пащенко |

| Преемник | Дмитрий Дмитриевич Свербеев |

|

|

|

| Дата рождения | 8 (20) марта 1853 |

| Место рождения | Киев, Российская империя |

| Дата смерти | 2 (15) апреля 1902 (49 лет) |

| Место смерти |

Санкт-Петербург, Российская империя |

| Место погребения | Тихвинское кладбище |

Дми́трий Серге́евич Сипя́гин (8 марта [20 марта] 1853, Киев — 2 апреля [15 апреля] 1902, Петербург) — русский государственный деятель, министр внутренних дел в 1899—1902 годах. Внук генерала Н. М. Сипягина, прославившегося во время Отечественной войны.

Биография

Происхождение

Происходил из старинного боярского рода Сипягиных. Из Царской грамоты 1671 года о пожаловании Осипу Лукьяновичу Сипягину поместий за «многия его службы, и за полонное терпение, и за каторжное мучение, и за раны, и за смерть родителей, а побито их на государевой службе человек сорок и более» видна как древность рода Сипягиных, так и многочисленность членов его, а также непоколебимая верность их на службе отечеству[1].

Дед Дмитрия Сергеевича был военным губернатором Тифлиса[1].

Отец Сергей Николаевич Сипягин (1826—1856) скончался ещё молодым во время эпидемии тифа в Одессе. Мать — Дарья Порфирьевна, урожденная Красовская (1835—1877), вступила во второй брак с егермейстером князем Василием Васильевичем Мещерским (1830—1880). Сестра Александра (1854—1928) была замужем за адмиралом Ф. В. Дубасовым.

Окончил со степенью кандидата прав Петербургский университет (1876). С 1878 года неоднократно избирался почётным мировым судьёй Волоколамского округа; с 1881 года — предводитель дворянства Волоколамского уезда, а в с 1884 года — московский губернский предводитель дворянства. Пожалован званием камергера.

В Курляндской губернии

С 14 июня 1888 года — курляндский губернатор. За время его работы были реализованы крупные реформы: введены новые полицейские, судебные и крестьянские учреждения. Как писала о нём при утверждении в должности министра внутренних дел газета «Рижский вестник», «Дмитрий Сергеевич с замечательным тактом сумел объединить все слои населения губернии и возвысил престиж русской власти». Указывалось, что у Сипягина не было недоброжелателей, он никогда не повышал голоса на подчинённых, умея увлечь их к работе «собственным примером». «Всё должно было быть сделано не „как-нибудь“, а именно хорошо, обстоятельно, толково. Только такую работу он принимал». Сипягин уважал чужое мнение и поощрял сотрудников высказывать его: "необходимость уважать в каждом его личность он тонко мотивировал тем, что «иначе хороший человек и не пойдет служить»[1].

«На нем сказалась правильность того, что кто любовь сеет, любовь и жнёт», — заключила газета[1].

На должности курляндского губернатора Сипягин был до 20 декабря 1891 года[1].

Государственная карьера

В 1892—1893 годах — московский губернатор. В 1893 году — товарищ министра государственных имуществ, с 1 января 1894 года — товарищ министра внутренних дел, с 25 марта 1895 года — главноуправляющий Канцелярией Его Императорского Величества по принятию прошений, на Высочайшее Имя приносимых. С 20 октября 1899 управляющий министерством, с 26 февраля 1900 министр внутренних дел. Был инициатором созыва «Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности» (1902).

Убийство Сипягина

Министр внутренних дел Дмитрий Сипягин был убит 2 (15) апреля 1902 года, в час дня. Ему был вынесен «смертный приговор», и приговор этот привёл в исполнение Степан Балмашёв, член боевой организации эсеров, явившийся в помещение Государственного совета в офицерской форме якобы с пакетом от великого князя Сергея Александровича на имя Сипягина. Когда Сипягин взял пакет в руки, Балмашёв произвёл пять выстрелов, от которых Сипягин через час скончался. Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

В воспоминаниях современников

Н. А. Вельяминов (хорошо знавший Сипягина высокопоставленный врач, на его руках Сипягин умер): «Сипягин был человек далеко не выдающегося ума и был не государственный человек; он был не лишён великорусской хитрости, царедворства и соответственной этому фальши и неправдивости, но его политические и религиозные принципы делали его человеком цельным, убеждённым и в общем честным. Революционеры хорошо знали, кого они убивают, избирая свою жертву из числа приближённых Императора Николая II. Россия потеряла в Сипягине мало, но Государь потерял в нём очень много — истинного, верного и действительно преданного слугу. Сипягин принадлежал к тому типу людей, кои были так нужны Государю Николаю Александровичу и коих вокруг него почти не было».

С. Е. Крыжановский, служивший при Д.С. Сипягине чиновником особых поручений, а затем вице-директором департамента, в своих воспоминаниях отмечал: «Вопреки ходившим рассказам и анекдотам, рисовавшим его лентяем, кутилой, пустым и бездельным, и даже глупым человеком, Сипягин был, по крайней мере за время своего министерства, на редкость усердным и внимательным работником. Надо думать, что и раньше он много работал, так как в приемах сказывалась прочная привычка к труду и уменье распределять время. Он крайне добросовестно занимался, всюду и во всем стараясь вникнуть в дело и дойти до корня. Труда и здоровья он не жалел. Просиживая до глубокой ночи за письменным столом, он рано утром был уже на ногах, позволяя себе лишний час сна только по воскресеньям. От природы он обладал большим запасом здравого смысла и способностью легко разбираться в обстановке, но образование его было очень поверхностное, и отвлеченная или непривычная мысль давалась ему с трудом. В стараниях понять он хмурился, затылок краснел, к лицу приливала кровь, казалось, он сердится; видно было, что мысли как тяжелые жерновы, вращаются в голове. Но вот кровь сбегала, лицо прояснялось - он понял и потом уже твердо держал нить мысли»; «Это был прямой потомок той московской знати, полурусской, полутатарской, крепок и телом и духом, и твердой вере и в преданности царю. Это был последний боярин старой Московской Руси».[2].

Семья

Жена (с 5.10.1894) — княжна Александра Павловна Вяземская (1851—1929), фрейлина, дочь сенатора и коллекционера П. П. Вяземского и внучка поэта П. А. Вяземского[1], владелица имения Никульское. По словам современника, в молодости княжна «была очень крупной, красивой и породистой девушкой, на английский лад воспитанной и одетой, державшаяся по-мужски, очень просто и свободно, она производила чарующее впечатление действительно великосветской барышни и поражала своей удивительной английской выдержкой». Венчание 41-летнего Сипягина и его 43-летней невесты, известной в большом свете под именем Ары Вяземской, состоялось в домовой церкви в усадьбе графа Шереметева — Михайловское. Брак был бездетным. Спасаясь от революции, в 1919 году Александра Сипягина и её подруга Мария Николаевна Кристи (вдова Г. И. Кристи) уехали в Бессарабию. В 1929 году, будучи в параличе, Сипягина погибла при пожаре в кишиневской квартире, где жила.

Сестра Александры Павловны, княжна Екатерина Павловна, была замужем за графом Сергеем Дмитриевичем Шереметевым, лифляндским помещиком и бывшим московским губернским предводителем дворянства[1].

Примечания

- ↑ Перейти обратно: 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Новый управляющий министерством внутренних дел. Периодика ЛНБ. Рижский вестник, Nr.230 (22 октября 1899).

- ↑ Крыжановский С. Е. Воспоминания: из бумаг С. Е. Крыжановского, последнего государственного секретаря Российской Империи. — Берлин: Петрополис, 1938. — 222 с.

Литература

- Редакция журнала. Д. С. Сипягин // Всемирная иллюстрация : журнал. — 1894. — Т. 51, № 1303. — С. 59.

- Альманах современных русских государственных деятелей. — СПб.: Тип. Исидора Гольдберга, 1897. — С. 197—198.

- Вельяминов Н. А. Воспоминания Н. А. Вельяминова о Д. С. Сипягине // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1995. — С. 377—392.

Ссылки

- Сипягин, Дмитрий Сергеевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1900. — Т. XXX. — С. 58–59.

- Биография в «Большой энциклопедии русского народа». / В. М. Панеях [и др.] ; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. — СПб.: Дмитрий Буланин, 1996.

- Родившиеся 20 марта

- Родившиеся в 1853 году

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся в Киеве

- Умершие 15 апреля

- Умершие в 1902 году

- Умершие в Санкт-Петербурге

- Похороненные на Тихвинском кладбище, чьи могилы утрачены

- Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

- Харьковские вице-губернаторы

- Курляндские губернаторы

- Московские губернаторы

- Министры внутренних дел Российской империи

- Члены Государственного совета Российской империи

- Волоколамские уездные предводители дворянства

- Монархисты Российской империи

- Убитые политики

- Застреленные в Российской империи

- Жертвы революционного террора в Российской империи