Гасан-Джалаляны

| Гасан-Джалаляны | |

|---|---|

| Հասան-Ջալալյաններ | |

| |

| Страна | Меликства Хамсы |

| Родоначальный дом |

Багратиды Сюни Араншахики Арцруниды Аршакиды |

| Основатель | Гасан-Джалал Вахтангян |

| Последний правитель | Аллахверди II Гасан-Джалалян |

| Год основания | 1261 |

| Национальность | армяне |

| Младшие линии | Атабекяны |

| Титулы | |

| цари Арцаха, князья Хачена, мелики Хачена | |

Гасан-Джалаляны (арм. Հասան-Ջալալյաններ) — армянский княжеский род[1][2][3][4][5][6][7] XIII—XVIII веков в Хачене на территории Нагорного Карабаха. Родоначальник фамилии — Гасан-Джалал Дола[4]. Изначально являлись князьями Нижнего Хачена, с XIII века сюзерены всего Хаченского княжества. В XV—XVIII веках — мелики[8]. В течение XIII—XVIII веков Хачен стал центром армянской политической самостоятельности и сохранил, по меньшей мере, свою автономию при монгольском, туркоманском и сефевидском владычестве[8]. Титул мелика Гасан-Джалаляны сохранили вплоть до присоединения армянских земель к России в XIX веке[9].

Происхождение династии

После падения династии Михранидов[Комм 1], правителей Кавказский Албании, власть в области перешла к одной из ветвей армянского рода Сюни, резиденция которых находилась в замке Хачен. Сюниды Хачена оказались чрезвычайно ловкой и сильной, приняв к XIII веку царский титул и сохраняя свою автономию в эпоху монголов и туркоман. В XV веке семья разбилась на четыре ветви, каждая из которых, получил титул мелика в различных областях на территории прежнего княжества. К роду Сюни относились и Гасан-Джалаляны[8]. В XIII веке Гасан-Джалаляны были в числе тех армянских княжеских родов которые возвысились под грузинским сюзеренитетом[1]. Гасан-Джалаляны, подобно Орбелянам, Хахбакянам и Допянам, непосредственно подчинялись Закарянам[3]. Гасан-Джалаляны предприняли кампанию по восстановлению масштабной армянской культурной деятельности в горном регионе, включая монастыри и памятники[5].

В конце XII века Хаченское княжество разделилось на три ветви (Нижний Хачен, Верхний Хачен и Атерк), сюзеренными правами среди которых изначально владели князя Атерка. В 1214 году скончался последний атеркский князь Вахтанг Тагаворазн, а с 1216 года территории его правления были поделены между Верхним и Нижним Хаченом, где правили зятья правителей Армении Иванэ и Закаре Закарянов. В 1214 году правление над Нижнем Хаченом унаследовал Гасан-Джалал Дола — сын князя Вахтанга II Тангика и Хоришах — дочери Саркиса Закаряна и Саакандухт Арцруни. Тогда же он становится сюзеренным правителем всего Хачена и родоначальником династии Гасан-Джалалянов. Американский историк Роберт Хьюсен пишет о происхождении Гасан-Джалала[6]:

Происхождение [Хасана-Джалала] можно проследить вплоть до IV века, и в его роду встречаются представители следующих домов: по мужской линии: 1) князья (позднее цари) Сюника. По линии нескольких княгинь, вышедших замуж за его предков, Хасан-Джалал происходил 2) от царей Армении или династии Багратуни, с центром в Ани; 3) от армянских царей Васпуракана династии Арцруни, с центром в районе Ван; 4) князей Гардмана; 5) персидской династии Сасанидов и 6) Аршакидов, второго царского дома Албании, которые в свою очередь, были потомками 7) царей древней Парфии (13).

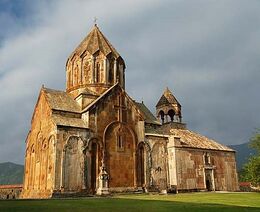

От имени одного из знатных князей Хачена — Вахтанга Сакара ветвь Араншаиков Нижнего Хачена в то время именовалась также Вахтангян[10]. В Верхнем Хачене[11] правили родственные им князя из рода Допян. После смерти Григора II Допяна они окончательно утратили своё политическое влияние. В годы правления Гасан-Джалала (1214—1261[12]) Хачен являлся одним из центров армянской духовности и национальной культуры[13]. Гасан-Джалал Дола становится родоначальником династии Гасан-Джалалян. Родовые крепости и замки Гасан-Джалалянов были Хоханаберд, Дарпасы, Качахакаберд. В 1216—1238 был построен Гандзасарский монастырь, один из шедевров армянского средневекового зодчества[14]. Современники похвально отзывались о Гасан-Джалале:

…великий ишхан Хачена и областей Арцаха Гасан, которого ласково называли Джалалом — муж благочестивый, богобоязненный и скромный, армянин по происхождению.[15]

После убийства Гасан-Джалала Аргун-ака[16], его наследником становится единственный сын Иванэ-Атабак I. Он продолжил культурное строительство отца. Дальнейшие потомки Гасан-Джалалянов в исторических источниках не отмечаются особыми культурно-строительскими делами, хотя и являлись хранителями национальных-христианских традиции армян Хачена. С XIV века католикосы Агванского католикосата также избирались из рода Гасан-Джалалянов. В XV веке родовое владение Гасан-Джалалянов Гандзасар становится центром Агванского католикосата Армянской церкви. Во время набегов Тамерлана, правления Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу в XV веке, а также после них, Гасан-Джалаляны продолжали править Нагорным Карабахом[17]. С XVI—XVII веков они обладали титулом мелика[17].

И. П. Петрушевский о Гасан-Джалалянах пишет:

Хасан-Джалалян происходил из знатной армянской фамилии наследственных меликов округа Хачен в нагорной части Карабага, населенной армянами; предок этой фамилии Хасан-Джалал был князем хачена в период монгольского завоевания, в XIII в. При кызылбашском владычестве Хасан-Джалаляны сохранили своё положение меликов хаченских…[4]

Представитель династии Гасан-Джалалянов Джалал IV становится последним князем собственно Хаченского княжества. Институт меликств в Нагорном Карабаха окончательно был сформирован при иранском шахе Аббасе I[18]. В 1603 году Хаченское княжество распалось на несколько меликств. Владения Гасан-Джалалянов были ответвлены на меликства Джраберд, Хачен, Гюлистан, ставших основой Меликств Хамсы[19]. Хамс становится последним очагом армянского национально-государственного устройства[20][21][22][23]. Авторитетная Энциклопедия Британника отмечает, что армянские меликства Нагорного Карабаха в течение 1722—1730 обрели фактическую независимость[24]. Документ XVIII века отмечает о Хамсе/Карабахе, как о «едином остатке древния Армении сохранявшем чрез многие веки независимость свою»[25]. В 1747 году Хамс был захвачен Панах-Али-ханом из племени Джеваншир оймака Сарыджалы из Дизака. Впервые в истории Нагорный Карабах оказался под властью тюркского правителя[18]. Многие из князей Гасан-Джалалянов были изгнаны.

Князья Гасан-Джалаляны

- Гасан-Джалал Дола (†1261)

- Иванэ-Атабак I (1261—1287)

- Джалал II

- Иванэ II

- Джалал III (†1431)

- Агбаст[29] (Бастам) (1431—1456)

- Сайтун (1456—1470-гг)

- Величан[30] (ок. 1470—1510-е гг.)

- Меграб (ок. 1510—1560-гг.)

- Джалал IV (ок. 1570—1590-гг.)

В 1603 году на территории Хаченского княжества образовались несколько меликств.

Титулатура Гасан-Джалалянов

В источниках Гасан-Джалал Дола носил титулы «коренной самодержцем высокой и обширной провинции Арцах», «царь Хоханаберда» и т. д. В титулатуре князей Хачена встречается также название «Албания», так как с V века армянское правобережье Куры было присоединено к вассальной от Персии[31] Кавказской Албании (V—VIII вв.). С этого исторического периода этот топоним был перенесен и на правобережную территорию Куры. В средневековье, однако, этот термин был всего-лишь историческим пережитком[32][4] и для армянонаселенного[4] Нагорного Карабаха она не имела какого-либо этнического[27] или культурного содержания. Как отмечает академическая „История Востока“[13] и другие авторитетные российские специалисты[33], Нагорный Карабах эпохи Гасан-Джалалянов являлся центром армянской культуры. Источник XI века, например, отмечает:«Страна Агванк, которую называют глубинной Арменией» и «страна армянская в гаварах [областях] Агванка»[34]. Как отмечают специалисты, хотя в титулатуре Гасан-Джалалянов иногда и присутствовало формулировка «князь Албании», тем не менее они этнически идентифицировали себя исключительно как армяне[6].

См. также

Примечания

Комментарии

- ↑ Династия иранского происхождения, однако арменизировавшаяся, см. Тревер К. В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании IV в. до н. э. – VII в. н. э. (источники и литература). — М.—Л., 1959. — С. 231-232.

Источники

- ↑ Перейти обратно: 1,0 1,1 Islam and Christianity in Medieval Anatolia (англ.) / Edited by A.C.S. Peacock, Bruno De Nicola, Sara Nur Yildiz. — Routledge, 2016. — P. 82.Оригинальный текст (англ.)

- ↑ Hewsen, Robert H. «The Kingdom of Arc’ax» in Medieval Armenian Culture (University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies). Thomas J. Samuelian and Michael E. Stone (eds.) Chico, California: Scholars Press, 1984

- ↑ Перейти обратно: 3,0 3,1 Bayarsaikhan Dashdondog. The Mongols and the Armenians (1220-1335) (англ.). — BRILL, 2010. — P. 34.:Оригинальный текст (англ.)

- ↑ Перейти обратно: 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Петрушевский И. П. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI - начале XIX вв. — Л., 1949. — С. 28.

- ↑ Перейти обратно: 5,0 5,1 Michael P. Croissant. The Armenia-Azerbaijan conflict: causes and implications. — Greenwood Publishing Group, 1998. — С. 11.:Оригинальный текст (англ.)

- ↑ Перейти обратно: 6,0 6,1 6,2 Томас Де Ваал. Черный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной. — Текст, 2005. — С. 124.:.Оригинальный текст (рус.)

- ↑ Очерки истории СССР. Период феодализма IX—XV вв. В двух частях / Под ред. Б. Д. Грекова (отв. ред.), Л. В. Черепнина, В. Т. Пашуто. — М.: Изд. АН СССР, 1953. — Т. II. — С. 686.

- ↑ Перейти обратно: 8,0 8,1 8,2 Robert H. Hewsen. The Geography of Ananias of Širak: Ašxarhacʻoycʻ, the Long and the Short Recensions. — Reichert, 1992. — P. 194.

- ↑ Cyrille Toumanoff. Studies in Christian Caucasian history. — Georgetown University Press, 1963. — P. 217.Оригинальный текст (англ.)

- ↑ Gandzasar.com. Дата обращения: 18 августа 2009. Архивировано 8 сентября 2019 года.

- ↑ Приблизительно соответствует территории современного Кельбаджарского и Лачинского районов

- ↑ Шнирельман В. А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье / Рецензент: Л. Б. Алаев. — М.: Академкнига, 2003. — С. 198-199. — 592 с. — 2000 экз. — ISBN 5-94628-118-6.Оригинальный текст (рус.)

- ↑ Перейти обратно: 13,0 13,1 История Востока. В 6 т. Т. 2. Восток в средние века. Архивная копия от 9 марта 2009 на Wayback Machine М.: «Восточная литература», 2002:Оригинальный текст (рус.)

- ↑ А. Л. Якобсон. «Гандзасар», 1987

- ↑ Киракос Гандзакеци, гл.55. Дата обращения: 3 марта 2009. Архивировано 21 сентября 2013 года.

- ↑ Argun Aqa — статья из Encyclopædia Iranica. P. Jackson:Оригинальный текст (англ.)

- ↑ Перейти обратно: 17,0 17,1 Шнирельман В. А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье / Рецензент: Л. Б. Алаев. — М.: Академкнига, 2003. — С. 199. — 592 с. — 2000 экз. — ISBN 5-94628-118-6.Оригинальный текст (рус.)

- ↑ Перейти обратно: 18,0 18,1 Шнирельман В. А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье / Рецензент: Л. Б. Алаев. — М.: Академкнига, 2003. — С. 199. — 592 с. — 2000 экз. — ISBN 5-94628-118-6.Оригинальный текст (рус.)

- ↑ Hewsen, Robert H. «The Meliks of Eastern Armenia: A Preliminary Study.» Revue des Études Arméniennes. NS: IX, 1972, pp. 299—301

- ↑ Cyril Toumanoff. Armenia and Georgia // The Cambridge Medieval History. — Cambridge, 1966. — Т. IV: The Byzantine Empire, part I chapter XIV. — С. 593—637.:Оригинальный текст (англ.)

- ↑ James Stuart Olson. An Ethnohistorical dictionary of the Russian and Soviet empires. — Greenwood Publishing Group, 1994. — С. 44.:Оригинальный текст (англ.)

- ↑ Hewsen, Robert H. «The Kingdom of Arc’ax» in Medieval Armenian Culture (University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies). Thomas J. Samuelian and Michael E. Stone (eds.) Chico, California: Scholars Press, 1984, pp. 52-53

- ↑ Армянская Советская Социалистическая Республика // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.:Оригинальный текст (англ.)

- ↑ Armenia — статья из энциклопедии Британника:Оригинальный текст (англ.)

- ↑ «Кавказский календарь на 1864 год», Тифлис, 1863, с. 183—212: АКАК, т I, с.111-124

- ↑ Мурадян П. М. Нагорный Карабах с древних времен до 1917 г. // К освещению проблем истории и культуры Кавказской Албании и восточных провинций Армении. — Издательство Ереванского гос. университета, 1991. — С. 44.

- ↑ Перейти обратно: 27,0 27,1 27,2 Якобсон А. Л. Из истории армянского средневекового зодчества (Гандзасарский монастырь XIII в.) // К освещению проблем истории и культуры Кавказской Албании и восточных провинций Армении : Сб. — Ер.: Наука, 1991. — С. 447.: Оригинальный текст (рус.)

- ↑ Миклухо-Маклай Н. Д. Географическое сочинение XIII в. на персидском языке // Ученые записки Института востоковедения / Ред. коллегия В. И. Авдиев (отв. редактор), Д. И. Тихонов, В. И. Беляев. — М.—Л.: Изд. АН СССР, 1954. — Т. IX. — С. 204—205.

- ↑ Свод армянских надписей, т. 5, с. 43:Оригинальный текст (рус.)

- ↑ Свод армянских надписей, т. 5, с. 66:Оригинальный текст (рус.)

- ↑ Всемирная история. Энциклопедия. Глава VIII. 2. — М., 1957. — Т. 3.: Оригинальный текст (рус.)

- ↑ История Востока. В 6 т. Т. 2. Восток в средние века. Архивная копия от 6 марта 2021 на Wayback Machine М.: «Восточная литература», 2002:Оригинальный текст (рус.)

- ↑ А. Новосельцев, В. Пашуто, Л. Черепнин. Пути развития феодализма. — М.: «Наука», 1972. — С. 47.:Оригинальный текст (рус.)

- ↑ Матеос Урхаеци, «Хроника» , Вагаршапат, 1898, стр. стр. 220—221, 230—231